1年に1度この頃に作られる「千歳飴」は甘くて素朴な味ですね。この味が好きでついつい毎年買ってしまいます。飴の歴史を紐解くと『日本書紀』の神武天皇の頃にさかのぼります。

「われ、いままさに八十平(やそひらか)をもって、水無しに飴(たがね)をつくらん。飴成らば、われ必ず鋒刃(つわもの)の威(いきおい)を仮(か)らずして、坐(い)ながら天下を平げん」

(さあ、私は今たくさんの平たい土器の皿で飴を作ろう。飴ができたならば、我は武力を用いずに天下を治めることができるだろう)

といって天つ神に戦勝を祈願されたと記録されています。

飴があれば戦わずに平和を得られる、というのはなんともいい話ではありませんか。具体的な資料としての飴の記述は、奈良時代の『食物下帳』762(天平宝字6)年にあり、これによると白米を原料とした水飴のようです。「延喜式」という平安時代に編纂された法令の中には、飴屋さんが誕生していたという記録がありますが、食べるものとしてではなく調味料だったようです。江戸時代になってようやくお菓子として売り出され、薩摩藩の黒糖により甘みにも変化がでてきたということです。

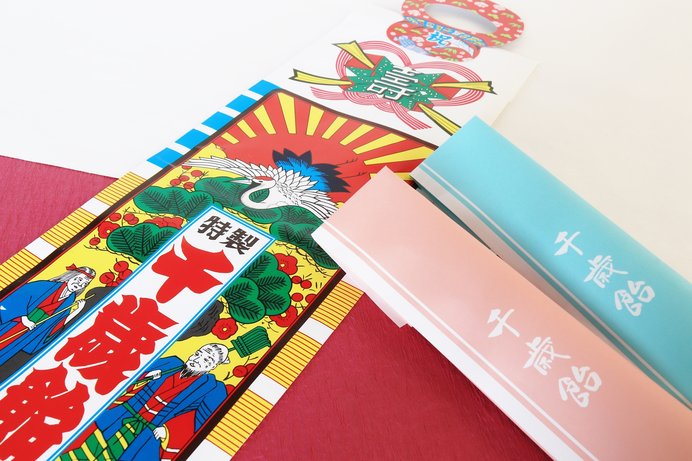

このような飴の歴史の中で、千歳飴は元禄・宝永年間(1688~1711年)頃、江戸・浅草の飴売り七兵衛が考案したそうです。飴がよくのびることから長寿の縁起をかつぎ、長い袋に入れて「千歳飴」または「長寿飴」と書いて売り歩いたのが始まりです。やがて袋に松竹梅に鶴や亀などおめでたい絵をいれて、七五三用に広まったということです。

引きずるように千歳飴の袋を持ち一生懸命歩いている姿に、思わず「ガンバレ!」と心の中で声を掛けてしまいます。今年もたくさんの子どもたちが七五三のお祝いにお詣りすることでしょう。健やかな成長を祈りたいと思います。

参考:

伊藤美樹 絵、生活たのしみ隊 編『赤ちゃん・子どもの祝いごと歳時記』成美堂出版

似内惠子著『子どもの着物大全』誠文堂新光社

高橋司 著『食で知ろう 季節の行事』長崎出版

『日本大百科全書』小学館

明治神宮のホームページカンロのホームページ