私たちが日常に使う12ヶ月のカレンダーとはちょっと違うのが『歳時記』に使われる暦です。

日本で長く使われてきたのが「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」で、「太陰暦」「陰暦」ともいわれるものです。「太陰」とは太陽に対しての月を意味し、月と太陽の動きを組み合わせた暦が「太陰太陽暦」です。

「太陰暦」は月の満ち欠けの周期である約29.5日を基本とする暦です。ひと月29.5日では中途半端ですので0.5日を振り分けて30日と29日にし、30日を「大の月」、29日を「小の月」としました。

一方で「太陽暦」の基準となるのは、地球が太陽を一周する約365.25日です。この期間で春夏秋冬の季節が移り変わります。

同じ1年でも、太陽と共にある季節と大と小の月を組み合わせた12ヶ月の暦では、しだいに暦と季節が合わなくなってくるという不都合がおきました。そこで太陰暦では閏月をつくり1年が13ヶ月ある年を2~3年に1度作り、季節と暦を調節したのです。これによって大と小の月の並び方も毎年変わるようになりました。そうなるとさあ、大変です。今年は何月が大の月で小の月はいつ? これを誰でもがわかりやすく知るために作られたものに絵暦があります。

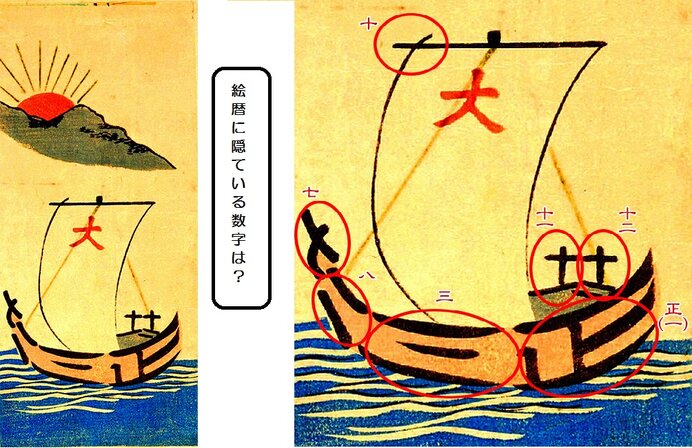

江戸時代は出版が盛んになったおかげで、絵の中に数字を隠すというような工夫を凝らした絵暦なども多く作られ、今に伝えられています。

上の写真左は初日の出の中、帆を上げて風をはらみ海を進む舟が描かれています。お正月にピッタリのおめでたい絵ですが、帆に描かれた「大」の字から、ここには今年の「大の月」が隠されていることがわかります。写真の右に解答がありますが、なかなか楽しく上手い工夫がされている絵暦だと思いませんか。

私たちがカレンダーを部屋の装飾と考えているのと同じように、昔の人々も絵暦を飾って楽しんでいたことがわかります。「今月は大の月だから1日得したね」なんていう会話が、井戸端などで聞こえていたかもしれませんよ。

参考:

『ブリタニカ国際大百科事典』

国立国会図書館「日本の暦」