家族葬、一般葬、直葬、一日葬……。お葬式ってどんな種類があるの?

トピックス

ひと口にお葬式と言ってもその種類はさまざま。今回はお葬式の種類についてご説明します

暑かった8月も残すところあとわずかです。夏というと7月のお盆、8月の旧盆、そして9月にはお彼岸と、先祖と関係の深い季節の行事が続きます。

ひと昔前まではあまりこうした行事について語られることもありませんでしたが、最近ではより直接的にお墓参りや終活、さらにはお葬式のことまで、テレビやネットなどで話題にされるようになりました。

ただ、調べてみるとお葬式にも、いろいろな種類がありそうです。そこで今回は、お葬式の種類についてまとめてみました。

お葬式の種類は大きく4つ

いろいろ種類はあるけれど、どんなお葬式にしたい?

最もオーソドックスなお葬式の流れには、お通夜があり、葬儀・告別式があって出棺・火葬(地域によっては葬儀・告別式の前に出棺・火葬があります)と、大きく3つの要素があります。

ただ、最近ではそれぞれの家庭の事情などで、お通夜を行わなかったり、時にはお葬式そのものを行わないといったこともあります。これらをまとめると、次の4つの種類があります。

【お葬式の種類】

・直葬/・一日葬/・家族葬/・一般葬

火葬するだけの「直葬」

火葬だけのお別れ。儀式はないので、厳密にはお葬式ではありません

亡くなった後、遺体を安置してから出棺、火葬場へ移動して火葬を行う「直葬」は、お通夜、葬儀・告別式を行わないシンプルなお別れの儀式となります。

何より、かかる費用の少ない点が特長の「直葬」は、ご家族の経済的理由をはじめ、故人や遺族の事情によって「やむを得ず直葬を選ぶ」といった場合もあります。さらには、親族や身寄りがない方が急死された場合も、行政などによって「直葬」となるケースがあります。

つまり「直葬」は、費用を抑えられる点が大きな特長ではあるのですが、そうはいっても、一人の方が亡くなられたわけですから、故人を弔うためにささやかなお別れの儀式も執り行われます。それは例えば、棺にお花を入れてお別れをする儀式や、葬儀社の遺体を安置する部屋や、火葬炉の前で僧侶に簡単なお経を読んでもらうことも、そのひとつとされています。

お通夜はない「一日葬」

艶がない…つやがない…「一日葬」には通夜がないと覚えましょう

「一日葬」はその名前の通り、お通夜を行わずに葬儀・告別式だけを一日で行うお葬式です。

時間を短くすることで、遺族の負担を軽くするという点があるようです。また、葬儀・告別式は昼の時間で行われるので、遠方から訪れる親せきなどが宿泊せずに日帰りできるといった利点もあります。

一方で、二日かかるお葬式を一日にまとめたのだから費用も半分か?というと、そういうわけではありません。棺や祭壇などは通常のお葬式と同じように必要ですし、例えばセレモニーホールなどの会場を借りるにしても、祭壇を準備する時間などもあります。普通のお葬式を比べれば、やや価格を抑えられるということのようです。

家族以外でも参列できる「家族葬」

家族でなくても、もちろんお別れできます

「家族葬」という言葉は耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか?

お葬式の種類の中でも、一番ポピュラーな印象を受けます。しかし、調べてみると「家族葬」といっても家族だけで行うお葬式ではありません。はっきりした決まりはなく、葬儀社によってその内容もまちまちです。総合すると「家族葬」という言葉には、故人と親しかった人たちで、家族のように温かいお別れをしたいという想いが込められているようです。

費用も、その内容や参列する人の人数によっても異なります。

人数が少ないほうが費用を抑えられるようにも感じますが、最近では参列者が多いほうが、むしろ集まるお香典の総額も増えるため、結果として遺族の費用負担も減るといわれています。

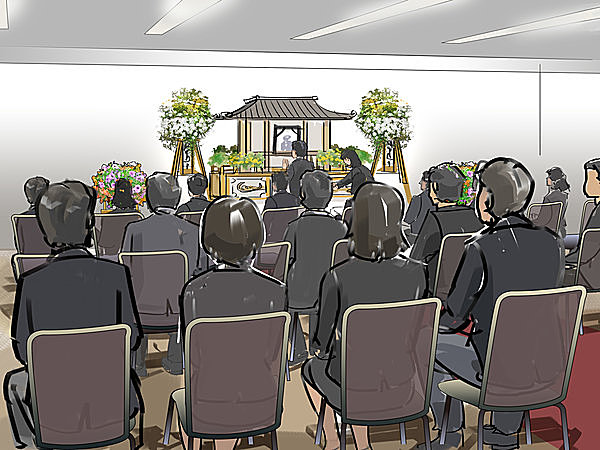

いわゆるお葬式「一般葬」

一般といっても、どれも一緒というわけではありません。その内容は故人らしいお葬式

「一般葬」というのはいわゆる、一般的なお葬式と考えてよいでしょう。お葬式の種類が増えたため、「従来のお葬式」を表すために使われている呼称のようです。しかし「従来」とはいうものの、お葬式が現在のようなスタイルになったのは、昭和の高度成長期のころと言われています。

地域性によって違いはありますが、昭和初期のころまでは棺を担ぎ、参列者らで埋葬場所まで送る「葬列」がお葬式の中でも大切な場面であったり。また、告別式ももともとは明治時代、中江兆民のお葬式で行われたのがはじまりとか。

時代とともにお葬式が変化する中で、何をもって「一般」とするのか基準はあいまいです。「やや規模の大きなお葬式」といった意味で使われている印象があります。

会社がお金を出してくれる「社葬」

創業者や会社の発展に貢献した人を送る、「社葬」

規模の大きなお葬式と言えば、「社葬」もあります。こちらは、会社が施主、すなわちスポンサーとなって執り行うお葬式です。創業者をはじめ、その企業の発展に貢献した人のために行うと同時に、取引先など社外に対して世代交代、事業継承が無事に行われたことを示す意味合いもあるようです。

時には「お別れ会」や「偲ぶ会」として行われることもありますが、遺族ではなく会社が費用を負担しているのであれば、「社葬」となります。また、遺族と会社、両者が費用を分担しあう場合、「合同で執り行うお葬式」ということから「合同葬」と呼ばれることもあります。

── お葬式にもいろいろな種類がありますが、いずれもその内容にはっきりした決まりはないようです。日ごろあまりなじみのないお葬式について、その内容や費用感をイメージしやすくするため、便宜上発生した呼称のように感じました。

一人ひとりの生き方が異なるように、人生の集大成とも言われるお葬式もまた、一人ひとり異なるため、明確なグループ分けをすること自体、難しいということでしょうか。