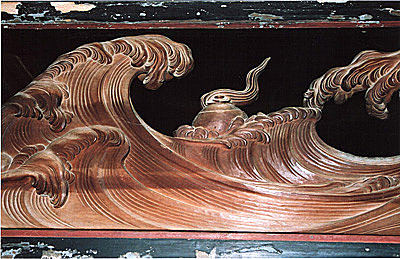

初代武志伊八郎信由(たけしいはちろうのぶよし)こと「波の伊八」は(1751~1824)は、安房国長狭郡下打墨村(現・千葉県鴨川市打墨)生まれの宮彫師。江戸時代中期、江戸彫りといわれる豪華な社寺彫刻が隆盛となりました。多くの彫刻師が腕を競いましたが、腕自慢の彫刻師たち界隈で「(恥をかくから)関東で波を彫ってはならない」と、波の表現で他の追随を許さない技量をうたわれた天才彫刻師が伊八です。上総、安房地方を中心に、武蔵、下総、相模など関東一帯に多くの社寺彫刻や仏像彫刻を残しました。

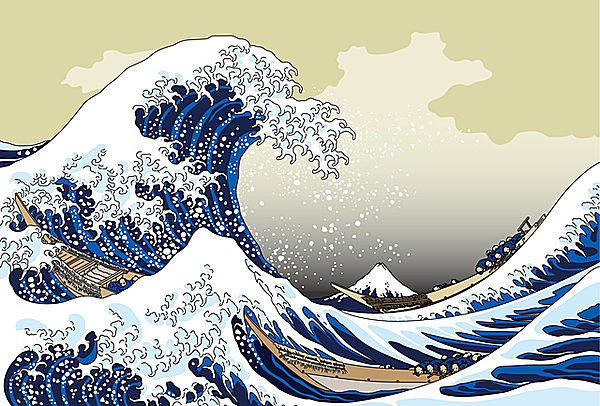

行元寺の書院欄間彫刻は、左から大きくうねりのしかかる波と波間に漂う如意宝珠(にょいほうじゅ)の構図が「神奈川沖 浪裏」の構図とそっくり。如意宝珠の位置に富士山がはめこまれているのです。さらに、行元寺に程近い飯縄寺(はんじょうじ・通称いづな寺)」には、伊八による結界欄間「波と飛龍」「波と麒麟」が残っており、こちらは北斎の波の波頭のタカの爪のような形の原形ともいわれます。伊八がこの行元寺書院欄間の波を彫ったのは文化6年(1809)、飯縄寺欄間を彫ったのが文化13年(1816)頃、そして北斎が「冨嶽三十六景」の制作に取り掛かったのが文政6年(1823)。時系列的にも北斎が伊八の彫刻を見て画題を着想した可能性は高いと思われます。

ただし、前提として北斎が伊八の「波」にインスパイアされて「神奈川沖浪裏」のモチーフにしたとしたら、それを見ていなくてはなりません。

実は飯縄寺の本堂の天井画は北斎の師匠・三代堤等琳(つつみとうりん)の手になるものなのです。北斎が師匠の絵を観るためにこの地を訪れ、あわせて行元寺の「波」を見たことは充分考えられます。さらにその行元寺には、絵師五楽院等随(ごらくいんとうずい)が描いた戸襖絵があります。等随もまた三代堤等琳の弟子で、北斎の兄弟子なのです。等随が件の戸襖絵を描いた当時、平行して伊八が「波」を彫っていました。北斎が兄弟子の仕事ぶりを見学しながら、伊八の波もじっくりと見る機械があったとしてもおかしくありません。

北斎は房総旅行にも赴いていますから、その時に直接伊八と会っているとも伝えられています。

伊八の「波」に魅了された北斎は、それをそっくりのかたちで浮世絵にしてみずにはいられなかったのでは。

北斎にとってライフワークのモチーフである富士山と、房総で見た伊八の波と南房総の荒い外海が結びつき、最高傑作が生まれたのではないでしょうか。

鋸南には伊八の手になる彫刻も残っています。元名の存林寺の須弥壇(しゅみだん)に「波と兎」「波と宝珠」が、保田の大行寺の欄間には伊八若き頃のはつらつとした「波乗り龍」が、すばらしい保存状態で残されています。北斎はこれらも房総行脚で見学し、そして振り返って波立つ海を眺めたのかもしれません。

2月5日までで鋸南の水仙祭りは終了しますが、まだまだ水仙は咲き続けます。むしろ、これから日差しが長く強くなる時期の方が香りが高くなり、ハイキングにも向いているのではないでしょうか。そして水仙と入れ替わるように、なだらかな田園の丘陵地に抱かれた佐久間湖畔、保田川沿いに頼朝桜が咲き始めます。素朴な村里に咲き乱れる花と、北斎も見ただろうあの「神奈川沖 浪裏」の原風景を見に、お出かけしてみてはいかがでしょうか。

参照『名工 波の伊八』長谷川 浩一著 鴨川書店 1993年刊葛飾北斎:富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」の視点