日本の国土は、よく狭い、小さいといわれます。でも実際には国土面積は世界の62位で、むしろやや大きい部類になります。しかし、幅の狭い国土の大半を急峻な山岳が占め、平地が少なく、耕地面積は世界の98位で、平均を下回っています。そこに一億人以上の人口がひしめいているわけですから、平坦な大地の多い大陸の諸外国と比べると人間の生活圏・活動圏はいかんせん「狭い」のが事実。急勾配のとんがり屋根の幅の狭い家か、滑り台のような姿が日本列島です。

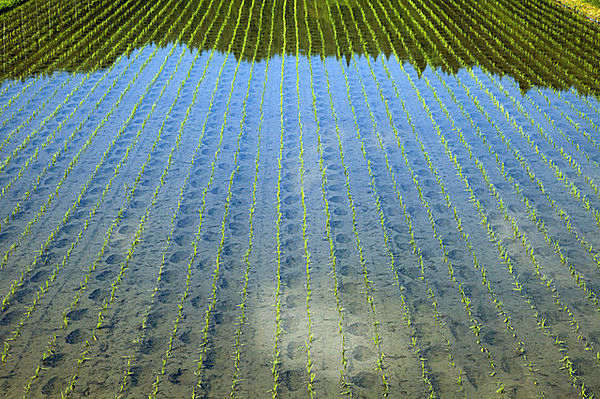

その急勾配の土地に、モンスーン気候地帯に属し、世界平均の二倍以上の雨が降り注ぎます。雨水は高い山から濁流となって低地に流れ込み、平地や低地を水浸しにしながら短時間で海に流れ下ってゆきます。ですから、日本のわずかな平地は無数の暴れ川を抱えた大洪水地域だったのです。人々はこの川を根気強く流れを分けて勢いを緩め、堰を作り、水路を引き、灌漑農地・つまり水田を作っていきました。

こうして雨水が作り出す濁流は恵みをもたらす水源へと徐々に姿を変え、日本全土に水田を形成し、緩やかに海へと帰っていくことになりました。

山から流れ出る養分豊かな水を水田の潅漑に使うことで豊富な栄養がたえず供給され、イネは養分不足となることが少なく、元気に育ちます。そして田んぼは蛍やカエル、ヘビ、さまざまな昆虫類などの生き物たちの大切なすみかも提供しています。生き物たちなんかどうでもいい、なんてことはありません。その豊富な生き物たちをえさとして求め、南方から毎年多くのウスバキトンボが日本列島に飛来し、そこで命を落として田の貴重な栄養となるのです。

つまり、水田があることにより、私たち日本人は営々と日本列島で暮すことが可能だった、と言っても過言ではありません。

ところが、戦後、日本人の食生活は大きく欧米化し、米の消費は1962年をピークにして、年々減少し続けています。既に現在ではピーク時の一人あたりの平均118kgから54kgへと、半分以下になっています。こうしたことから、日本では1970年代から再三減反政策による生産調整が行われ、米農家の高齢化もあいまって田んぼは減り続けています。

米の消費について、自宅でお米をといで炊く量が減っているが、加工した米食品(コンビニのおにぎりや弁当、外食のご飯など)はさほど下がっていない、という説もあります。が、近年話題になっているすし屋でのお米はがしやシャリ無し寿司の登場など、パンやパスタ、ラーメンの人気と比べてお米を敬遠する傾向が見られるのも確か。粒食であるお米は粉食の小麦と比べて消化に時間がかかり、血糖値の上昇も緩やかでヘルシーであるといわれます。

私たちがお米を食べなくなるとき、この国も消滅してしまうのかもしれません。

今年の作況も、豊作または大豊作の予測が出ています。美味しい新米を、ありがたくいただきましょう。

農林水産省 米をめぐる状況について米に関する資料