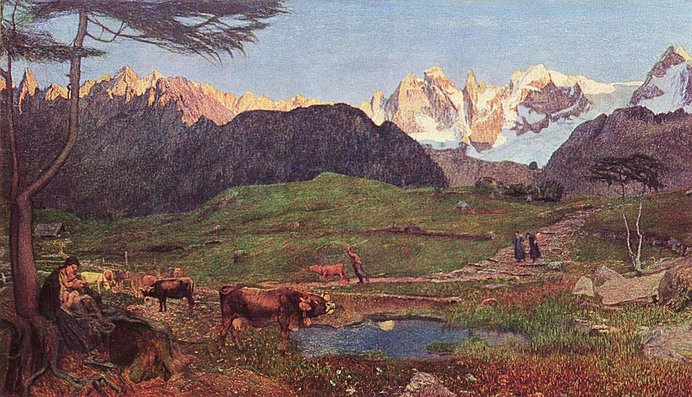

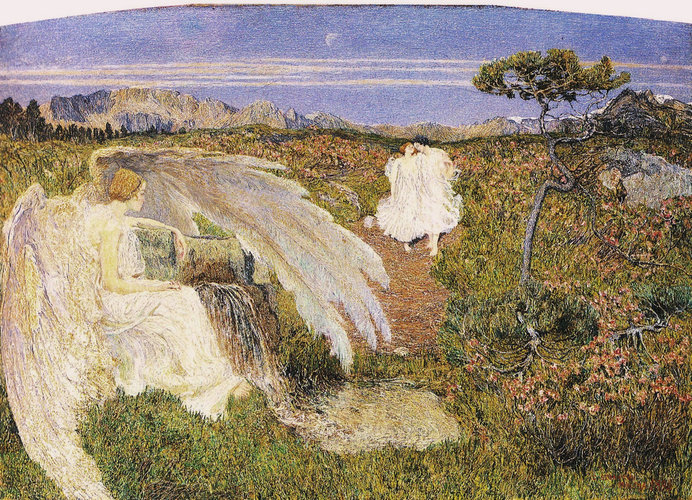

セガンティーニほど、母性にこだわり、「母」なるものを描いた作家は少ないといわれます。確かにその通りで、嬰児殺しの罪を犯した悪い母親、樹冠に座して赤子を抱く聖母「生の天使(L'angelo della vita)」、牝牛と女、二人の母親が隣り合わせて子供をいつくしむ「二つの母(Le due mardi)」などなど、「母親」というモチーフ、イメージに取り付かれているようにも見えます。それは、幼くして母を亡くした喪失感、そしてその母の死は、自分の出産が難産であったことが原因であると考え、自責の念に囚われていたことも自伝からわかっています。

一方で「父」については対照的に希薄、不在に見えます。セガンティーニにとっては父、父性とは無用なものだったのでしょうか。筆者は、アルプスの山への偏愛にこそ、セガンティーニの父への思いが関わっているのではないかと思います。山を「偉大な父」として捉えていたのではないでしょうか。そしてその懐に生きる人間、牛や馬や羊などの家畜は、父なる山の息子たち、娘たちであると。

「葉山(端山)」と呼ばれる低山や丘陵から、雪を頂く荒涼たる山岳に至るまで、日本人にとって「山」は「死者の往く場所」であり、また俗世を捨てた人々の厳しい修験の場=聖地でした。そのような信仰の薄いヨーロッパ人の、山を俗化しているともいえる「登山」を筆者は好まないのですが、「アルプスの画家」セガンティーニには、古来の日本人が抱いていた山への信仰に通じるものが確かにあるように思われます。遺作となった「生命」「自然」「死」の三連作は「アルプス三連祭壇画」と名づけられ、中央に「自然」、左右に「生命」と「死」を配する、祭壇画(altarpiece)の中でももっともスタンダードで伝統的な三連祭壇画(triptych)の形式を踏襲して完成されるはずのものでした。「生命」では左端に聖母子像になぞらえた母と幼子の姿が、「自然」ではヤギや牛を引く壮年の男女の姿が描かれます。彼らの歩む先には青白いアルプスの雪山が遠く見え、そして「死」では雪原の中の野辺送りらしき様子が描かれ、雪山はすぐ間近に迫っています。「生」をもたらす母が左に、「死」とともに人を懐に迎える父なる雪山が右に。

幼くして両親を亡くしたセガンティーニですが、まさに絵画を通じて、なつかしい母と父に邂逅していたのかもしれません。

セガンティーニの大半の代表作を所蔵するスイス・サンモリッツのセガンティーニ美術館は昨年末にリニューアルオープンしています。ヨーロッパは遠い、と言う方には、国内でも岡山県倉敷市の大原美術館で「アルプスの真昼(High Noon in the Alps 1892年)」を鑑賞することが出来ますよ。

参照

L'opera completa di Segantini (Classici dell'arte Rizzoli)

大原美術館セガンティーニ美術館がリニューアルオープン写真

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page