これからが本番!冬の体調管理特集PR

ヘルス

新年を迎え、早一週間。ゆっくり休養したはずが、「年末年始で生活のリズムが乱れてしまった」、「なんとなく体調が優れない」という方も多いのではないでしょうか。そんな皆さんに、冬本番を迎えた今こそ必要な冬の体調管理方法をお教えします!今回も前回に引き続き、東京都健康長寿医療センターの稲松孝思先生にお話を聞いてきました。

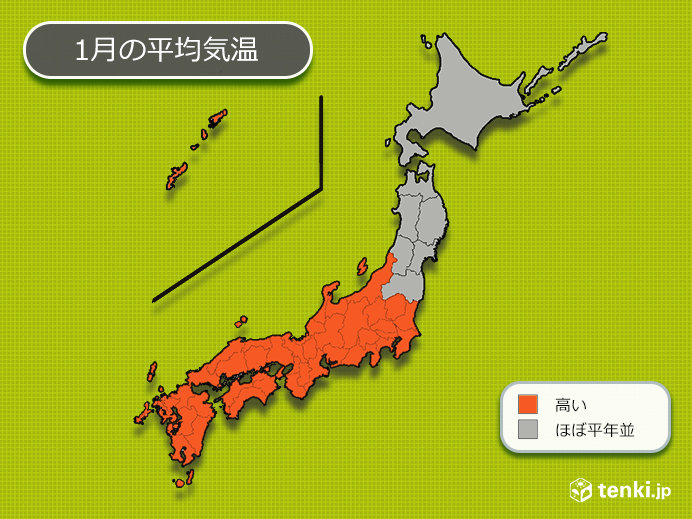

冬本番の天候は?

気象庁が発表した予報によると、この1月の気温は東日本以西で高くなる見込みです。しかし、高いといっても「暖かい」わけではないので、寒さ対策はしっかりするようにしましょう。また、この先3か月の東・西日本の日本海側では平年と比べて降雨量、降雪量が少ない予想で、空気の乾燥にも注意が必要です。

■ポイント

平年と比べて乾燥しやすい地域もあるため、風邪の予防も十分に!

体調には心の調子も影響します

年が明けて、急な仕事モードにまだなじめない方も多いのではないでしょうか。1年で最も気温が低くなるこれからは、しっかりとした体調管理が必要です。今回も医師の稲松先生にお話を伺いました。

小野:私の場合は仕事柄、年末年始にまとまった休みが取れないため、身体をゆっくりと休めることができませんでしたが、人によっては、逆に休み中に生活リズムが乱れてしまい、休み明けから調子が良くない方もいらっしゃるのではないかと思います。長い休みの後に体調不良を訴える方が増えるのは、何か原因があるのでしょうか。

稲松先生:それは、自律神経が関係していると考えられます。自律神経には、交感神経と副交感神経という2つの神経のバランスが関わっているということはご存知ですか?

小野:はい、聞いたことはあります。その2つはどのような作用があるのでしょうか。

稲松先生:まず、交感神経は興奮しているときに活発になります。例えば、動物が敵と戦うときには交感神経が活発になり、アドレナリンなどが分泌されます。仕事中や緊張しているときもそうです。副交感神経は、逆にリラックスしているときに活発になります。様々な臓器に影響を与えていて、生きていくうえで必要最低限の働きをしています。

小野:この2つのバランスが崩れると体調を崩すのでしょうか。

稲松先生:そうですね、自律神経失調症というのがあって、交感神経と副交感神経のバランスが悪いと、慢性的な疲労感やめまい、だるさなどの症状だけでなく精神的な症状も現れます。

小野:自律神経失調症はストレスが原因と聞いたことがあります。副交感神経を活発にするために、しっかり眠り体の疲れをとることや、お風呂に入ってリラックスすることは有効でしょうか。

稲松先生:リラックスして副交感神経を活発にさせることは重要です。ストレスを強く感じる人は免疫力が下がり、体調を崩しやすくなるので、自分に合ったリラックス方法でコントロールするといいでしょう。

小野:受験シーズンでもありますし、お仕事をされている方だけでなく、日々ストレスを感じている受験生なども、体調管理のために自分がリラックスできる方法を知っておくと良さそうですね。

稲松先生:そうですね。昔から「病は気から」というように、神経と免疫は全く関係がないということではありません。そのため、心の健康も免疫にとって重要な要素となるのです。

冬も水分補給が重要

小野:免疫を高める方法として、前回は免疫物質IgAやそのIgA分泌を活発にする乳酸菌B240について教えていただきました。どれもとても勉強になりました。他に、免疫力を高めるためにできる稲松先生おすすめの対策があれば教えていただけますでしょうか。

稲松先生:そうですね、日頃から簡単にできることといえば、冬もしっかりと水分補給をするということです。

小野:暑い時期と比べてあまり喉も渇かず、汗をかかないこの季節でも。水分補給が大切なのでしょうか。

稲松先生:手洗い・うがいをしっかり行っていても、体の中の水分量が減ると、ウイルスや細菌が体内に侵入しやすくなってしまいます。鼻や気管支などの粘膜には線毛といわれる細かい毛のようなものが生えていて、この線毛が、ウイルスや細菌をエスカレーターのように運び侵入を防いでいます。ところが、粘膜が十分に潤っていないと、線毛の動きが弱くなってしまうためバリア機能が低下するのです。汗をかかなくても、冬は空気が乾燥しており、暖房の影響等で湿度が低下し、身体から水分が失われやすくなるので、要注意です。

小野:そうだったんですね。線毛を十分に作用させるために、水分はしっかり補給しておかないといけないのですね。

稲松先生:線毛によって喉に運ばれたウイルスや細菌は唾液とともに飲み込まれ、胃で胃酸によって処理されます。唾液は1日に1.5Lも分泌されるため、十分な水分補給がされていなければ分泌量が少なくなり、免疫力の低下につながります。

また、冬でも暖房の効いた部屋にいれば汗をかくこともあります。また、寝ているときに口呼吸をする人は、喉がカラカラになると思います。夜中に目覚めてしまった時にすぐに水分補給ができるよう、枕元に飲み物を置いておくのがいいでしょう。

小野:具体的にはどのくらい水分を補給すればよいのでしょうか。

稲松先生:体調や年齢によってどのくらい摂取したほうが良いかは、一概には言えないのですが、皮膚や呼吸からでも1日に900mlもの水分が失われるといわれています。お手洗いに行きたくないという理由から、水分の摂取を控える人もいるかと思いますが、あまりお手洗いに行かない人は、水分摂取量が足りていない可能性があり、注意が必要です。

小野:なるほど、冬も水分をしっかり摂ることが体調管理には欠かせないんですね。ちなみに、水分補給に適した飲料にはどういったものがありますか?

稲松先生:冷たいか温かいかも含めて、基本的には好きな飲料を十分な量飲まれるのがいいと思います。ただ、吸収のスピードや身体へのキープ力を考えた時に、効率よく水分補給をするという観点からすると、ナトリウムやカリウムなどの電解質を含んだ飲料がおすすめです。また、1度にたくさん摂取するよりは、喉の渇きを感じる前に、こまめに摂取するのが理想です。

小野:この冬は、乳酸菌B240と適切な水分補給を意識して、元気にすごしたいと思います!

乳酸菌B240とは?

乳酸菌B240※はタイ北部の伝統的な発酵茶「ミヤン」から発見された、植物由来の乳酸菌です。この乳酸菌B240を摂取すると、腸内だけでなく、鼻や喉をはじめとする、全身の粘膜でバリア機能を果たす免疫物質IgAの分泌が活発になることが分かっています。病原体の体内への侵入を防ぐIgAの増加によって、免疫力が高まり風邪などの感染リスクの低減が期待できます。日頃から乳酸菌B240を摂取してIgAの分泌量を増やしましょう。

※乳酸菌B240は東京農業大学が単離し、大塚製薬が生体防御機能を高める有効性を確認した乳酸菌です。