広い範囲で長時間にわたって大雨が継続した2つめの理由は「

大量の水蒸気」の存在です。

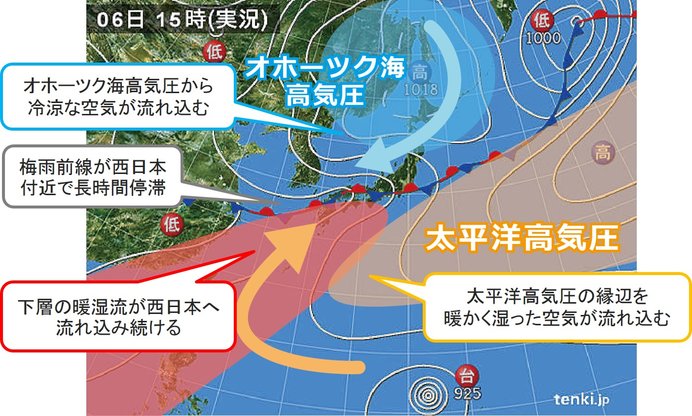

太平洋高気圧の縁(ふち)をまわって、暖かく湿った空気が梅雨前線に長時間流れ込み続けました。この暖かく湿った空気には、「大量の水蒸気」が含まれていました。大量の水蒸気を含んだ空気が、前線付近で北からの冷涼な空気とぶつかって上昇すると、発達した積乱雲となり、地上では大雨になります。

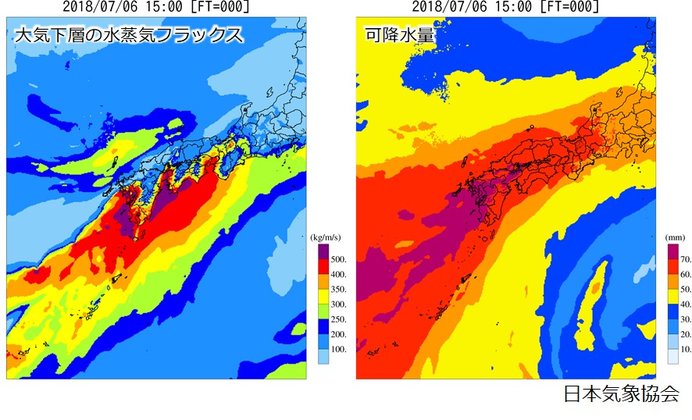

実際にはどれだけの水蒸気が含まれていたのか・・・6日15時ごろの上空の水蒸気輸送量(水蒸気フラックスと言います)をみると、九州地方から岐阜県にかけて、大量の水蒸気を含んだ空気が流れ込んでいることがわかります。また、この水蒸気がすべて雨になって地上に落下した場合の降水量(可降水量と言います)をみると、60ミリ以上の非常に大きな値が岐阜県より西の地域を広く覆っていることがわかります。

このように西日本の上空には、大雨を降らせる水蒸気がたくさん存在していたため、それらが雨となって地上へと降り続いたのです。

実は、今回の被害を降水量という数字だけで語ることはできません。地域によって気候や地形・地質が異なるため、同じ量の雨が降っても、被害の出方に違いがでてきます。

お住まいの地域が土砂災害や浸水害に対して、どのようなリスクが想定されているか、

国土交通省のハザードマップ(外部リンク)などで確認することができますので、まだご覧になったことがない方はこの機会にぜひご確認ください。

また、日本気象協会では、平成30年7月豪雨で集中的に大雨を降らした雨雲である「線状降水帯」の発生回数を解析しています。詳しくは日本気象協会のニュースリリース(

http://www.jwa.or.jp/news/2018/07/post-001044.html)をご参照ください。

被害にあわれた方々に心よりお見舞いを申しあげるとともに、被災地の一日でも早い復旧を日本気象協会職員一同、心よりお祈りいたします。