気象記念日 気象神社で気象祭が斎行 今日から線状降水帯予測が開始 梅雨前に備えを

今日6月1日から「線状降水帯予測」が開始されます。これから始まる梅雨に向けて、大雨の備えをしましょう。

今年も無事に気象祭が斎行

神事では、祝詞の奏上や玉串奉奠(たまぐしほうてん)などの儀式を通して、災害のない天候、気象観測の成功や天気予報の精度向上が祈願されました。

気象記念日とは 日本初の気象台で気象と地震の観測を開始した日

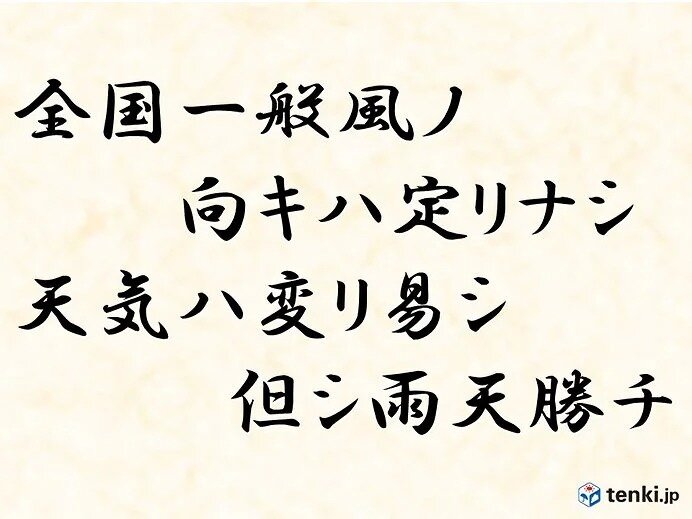

東京気象台が創立してから、約8年後の1883(明治16)年に日本で初めて天気図が作られ、その翌年の1884年(明治17)年6月1日から毎日3回の全国の天気予報がはじまりました。

その最初の天気予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」で、東京の派出所などに掲示されました。

「全国的に変わりやすい天気になるでしょう。風の向きは定まらず、雨が降る所も多くなりそうです。」という意味なのですが、現在の天気予報と比べて粗雑な印象を受けますね。

その後天気予報は様々な進化をとげ、今では市町村や1時間ごとの天気予報をいつでも当たり前のように確認できるようになりました。

今日6月1日から「線状降水帯予測」開始

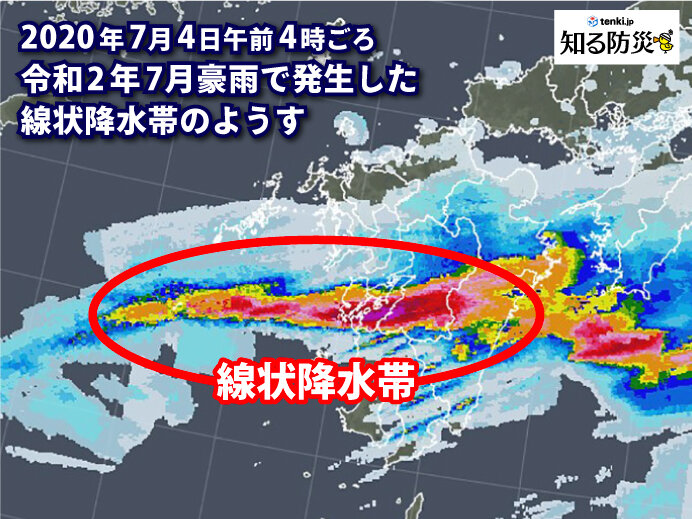

「線状降水帯」とは、積乱雲(発達した雨雲)が、線状に次々に発生して、ほぼ同じ場所を通過・停滞することで作り出される、非常に強い雨のエリアです。次々に発生した積乱雲が、数時間にわたって、ほぼ同じ場所を通過・停滞するため、長い時間、非常に強い雨が降り続き、大きな災害の要因となる集中豪雨を引き起こすことがあります。

気象庁は頻発する線状降水帯による大雨災害の被害軽減のため、今日6月1日から産学官連携で世界最高レベルの技術を用いた線状降水帯予測を開始します。

早めの避難につなげるため、まずは「九州北部」など大まかな地域を対象に半日前から情報提供が開始されます。たとえば、深夜や未明の状況を日中のうちに予想して、明るいうちに避難の心構えができることになります。

大雨に備えて ハザードマップや避難場所の確認を

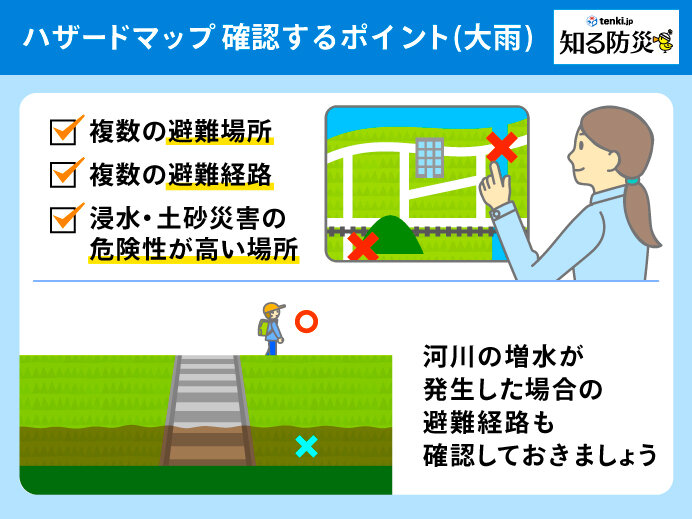

大雨の備えのひとつとして、お住まいの地域のハザードマップや避難場所の確認をすることをおすすめします。

ハザードマップは、国土交通省や各自治体のホームページなど、インターネットから入手することが可能です。ハザードマップは随時更新されますので、定期的に確認するようにしましょう。

ハザードマップを確認して、家の周辺で浸水の可能性がある場所や、土砂災害(崖崩れ・土石流・地すべりなど)の危険性の高い場所を把握しておきましょう。

避難場所(指定緊急避難場所)を確認しておきましょう。避難場所は災害の種類によって異なります。「浸水や土砂災害の場合の避難場所」をしっかり確認するようにしましょう。

避難場所までの避難経路を知っておきましょう。河川が増水した場合や高潮・高波でも安全に避難できるか確認してください。

周辺地域で過去に起きた災害を把握し、起こりやすい災害を知っておきましょう。

下駄型の絵馬に願いを込めて

これから本格的な梅雨シーズンを迎えます。もし今、自然災害が起きたら私たちはどのような行動をすれば良いか、いざという時の避難方法について考え、しっかりと備えをしておきましょう。