近年、猛暑日の観測回数が全国的に増加しています。

その原因には諸説ありますが、ここでは気象観測の観点から「気温観測の統計方法変更」について紹介します。

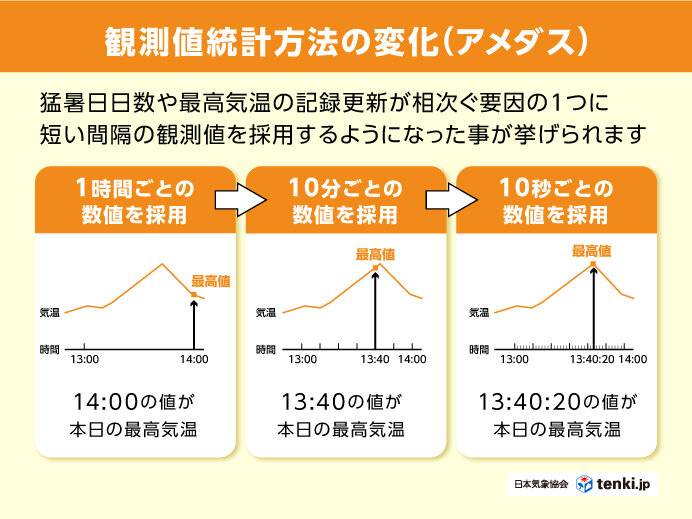

アメダス観測点(※)において、これまで最高気温の観測は、2000年代に入るまで、毎正時の1時間毎の観測値からその最高値を最高気温として記録していました。つまり、13時30分や13時45分に40℃に達していたとしても、13時ちょうど、14時ちょうどに40℃に達していなければ、最高気温が40℃に達した、と認められなかったのです。しかし、2000年代に入って以降、徐々にこの「1時間毎の観測値から採用」が「10分毎の観測値」、さらには「10秒毎の観測値(※)」へと、統計方法が変わり、より短い間隔での値を採用するようになりました。

ここで、1994年8月5日に40.7℃を記録しつつも、正式記録とならなかった愛知県愛西市のアメダス「愛西」の例を見てましょう。

この「40.7℃」という記録は「10分毎の観測値」からの最高気温で、13時10分に観測された値です。一方で、1時間毎の最高値は13時ちょうどの「40.3℃」で、この日の最高気温はこの「40.3℃」が採用されています。

つまり、この愛西市の40.7℃という記録は「幻」となってしまったのです。なお、「10秒毎の観測値」が採用されている現在に置き換えると、この日の愛西市では、40.7℃超の気温が観測されていた可能性が十二分にあり、現在の国内最高気温である41.1℃ですら超えていた可能性も十分考えられます。

近年、猛暑日数の増加や最高気温記録の更新が相次ぐのは、この「アメダス観測値の統計方法の変更」によって、「より細かな観測値を採用し始めた」ことも大きな影響を与えています。

※ 観測にはアメダスによる観測と、気象官署での観測の2種類があり、アメダスの気温観測地点数は2023年8月現在約750地点、気象官署は約150地点です。

※ 変更時期の詳細は2000年12月31日までは「1時間毎」、その後2008年~2009年にかけてが「10分毎」、そしてその後現在に至るまでが「10秒毎」です

※ 気象官署とアメダス観測点とで観測手法が異なります。気象官署では1秒毎の観測値を10秒毎に平均化した値の最大値を、アメダスでは10秒毎の観測値の最大値を採用しています。

[出典]

気象庁|気温の統計方法

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/sampling.html気象庁|アメダス観測所の観測内容等の変更

https://www.jma.go.jp/jma/press/0803/07b/amedas080306.html