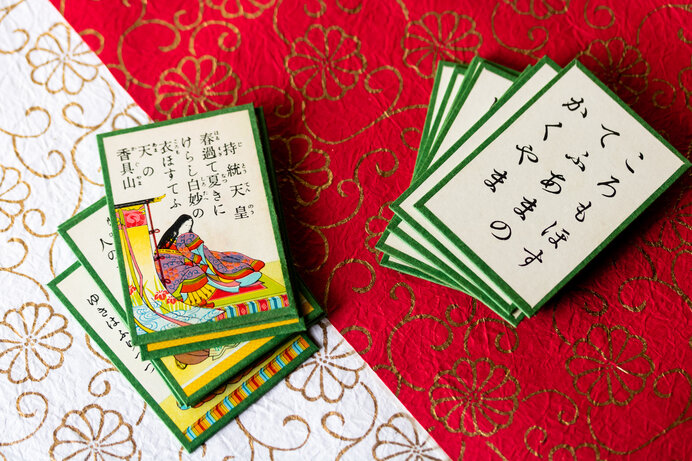

〈春過ぎて夏来にけらし 白妙の衣干すてふ天の香具山〉

最初は、百人一首の二番で、春の季節が過ぎて夏がやって来たようだ、白妙の衣を干すという天香具山だよと、夏の到来を極めて素直に詠んだ歌です。出典は「新古今集」の夏ですが、原歌は「万葉集」にあり、「……夏来たるらし…衣干したり…」とある部分に違いがあります。万葉集の直接的・現実的な描写に比べて、間接的で穏やかな印象があります。

大和三山の一として古代人には格別に親しい、伝説では天から降ったとされる天香具山に、白妙の衣が干されている状況から夏到来を詠んでいます。ここでなぜ「白妙の衣」なのか、その情景について、現代人には具体的にはわかりません。天香具山での初夏の神事に使う衣を干していると説かれるほかに、春霞を比喩したものだとも言われており、藤原定家は咲き広がる卯の花の比喩と理解したとも言われます。現代人は、ただ初夏の爽やかな明るい空の下、山の緑を背景にして薫風の中で翻る白妙の衣を想像して味わうばかりです。

この歌は、持統天皇の和歌としては、初めて勅撰集に選ばれた歌で、それも新古今集の夏冒頭に入っていますが、それ以前は藤原定家の父・俊成が「古来風躰抄」に万葉歌の一首として選んだのみです。以前のコラム(

百人一首には順番があった?意外と知らない百人一首の世界を探求〈2〉)では、第一番の天智天皇の歌、

〈秋の田の刈り穂の庵の苫をあらみ 我が衣手は露に濡れつつ〉

とともに紹介しました。天智天皇の歌は、秋の田からの稲の刈り入れが終わった頃、仮造りの小屋には、粗末な刈草を束ねて作った屋根が隙間だらけで冷気が入り込み、仕事後の一休みをしている私の衣の袖は、露でしっとり濡れていますというもので、作者の天皇が農民と一体化しています。

一方、持統天皇の歌での天香具山は、古代人にとっての故郷とも言える親しい山で、その美しく生気に満ちた故郷の景を詠んでいます。

以前のコラムでも書きましたが、古代の天皇の詠んだこの二首は、人と人の住む土地や自然への賛歌として詠まれており、百首の冒頭を飾るに相応しい二首です。

さらに、この持統天皇の歌は夏の到来を詠んでいますから、4首ある夏歌の中で、第一首目としても相応しい選歌だと言えるでしょう。