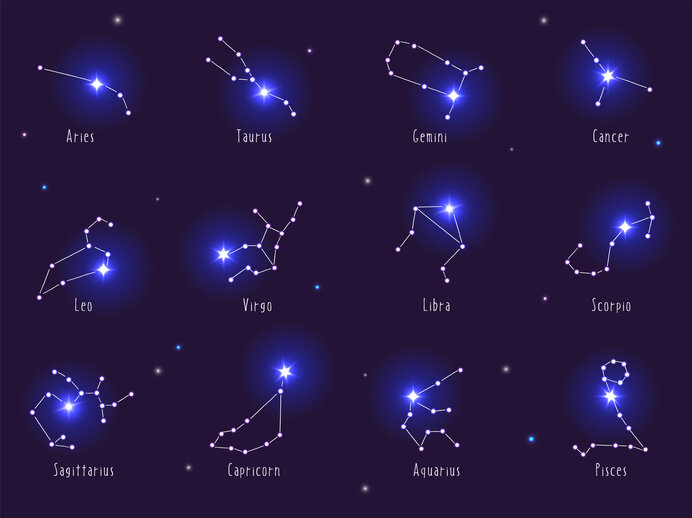

星占いに使われる12星座は、88個の星座の中で最初に作られた星座です。たとえば8月23日〜9月22日に生まれたなら、星占いでは「おとめ座」。今日のおとめ座の運勢は気にしないという人も、夜空に輝くおとめ座をみつけたら、きっと感動することでしょう。ところが、誕生日の星空をさがしても、自分の星座が見当たらない…!? これはいったいどうしてなのでしょうか。

じつは誕生日の夜には、星座は太陽と一緒に沈んでいたのです。太陽は1年かけて星空の中を通り、また同じ位置に戻ってきます。その通り道(黄道)に位置する星を結んで作られたのが「黄道12星座」。誕生日の星座とは、「自分が生まれた日に太陽が輝く星座」という意味です。ということは…夜空で見たいと思っても、太陽の方角にいるから見ることができない!のですね。自分の星座は、だいたい誕生日から4ヵ月くらい前が見頃となるようです。おとめ座なら春。誕生日の夜空で見られないのは残念ですが、「今頃お日様とともにいるんだなあ」と思えば、なんだか誇らしい気分にも?

ところがところが。いま太陽のおそばにいるのは、おとめ座ではないらしいのです…。

星座は季節の移り変わりや種まき・刈り入れ時季の目印に使われてきましたが、それと同時に、天の星や惑星が国の運命を握っているとも信じられていました。占星術がおこなわれるようになった約2千年前と比べて、地球の回転軸の向きはだんだん変化しています。その結果、なんと現在では自分の誕生日に輝くのは「1つ前の星座」だというのです。隣り合わせの星座って、性格イメージが真逆なこともしばしばですよね…自分が「繊細で几帳面な乙女」だと思って生きてきたのに、実際の星では「勇猛大胆な獅子」だったとは!? …そんなふうに、占い的にはちょっと複雑な状況になっています。

ただ、占星術には黄道を30度ずつ12等分した「黄道12宮」という区分が使われています(本来の星座を区分にすると大きさが違ってしまうため)。現在の星占いは、実際の星空にある星座の動きではなく「星座宮」を使って計算しているのだそうです。な、なるほど…星占いの星座と、実際に夜空で輝いている星座は別物、といえるのかもしれませんね。とはいえ、「自分が生まれたときに太陽が輝いていた」という星の存在って、特別に愛おしく思えてしまいませんか?

※「黄道12宮」の詳細は

こちら(国立天文台HP)