四国4県の中高生たちが作成した『防災かるた』とは?

9月1日の「防災の日」は、災害について改めて考え、備えることの大切さを見直す機会。

その一環として注目されているのが、四国4県の中高生たちが作成した『防災かるた』だ。

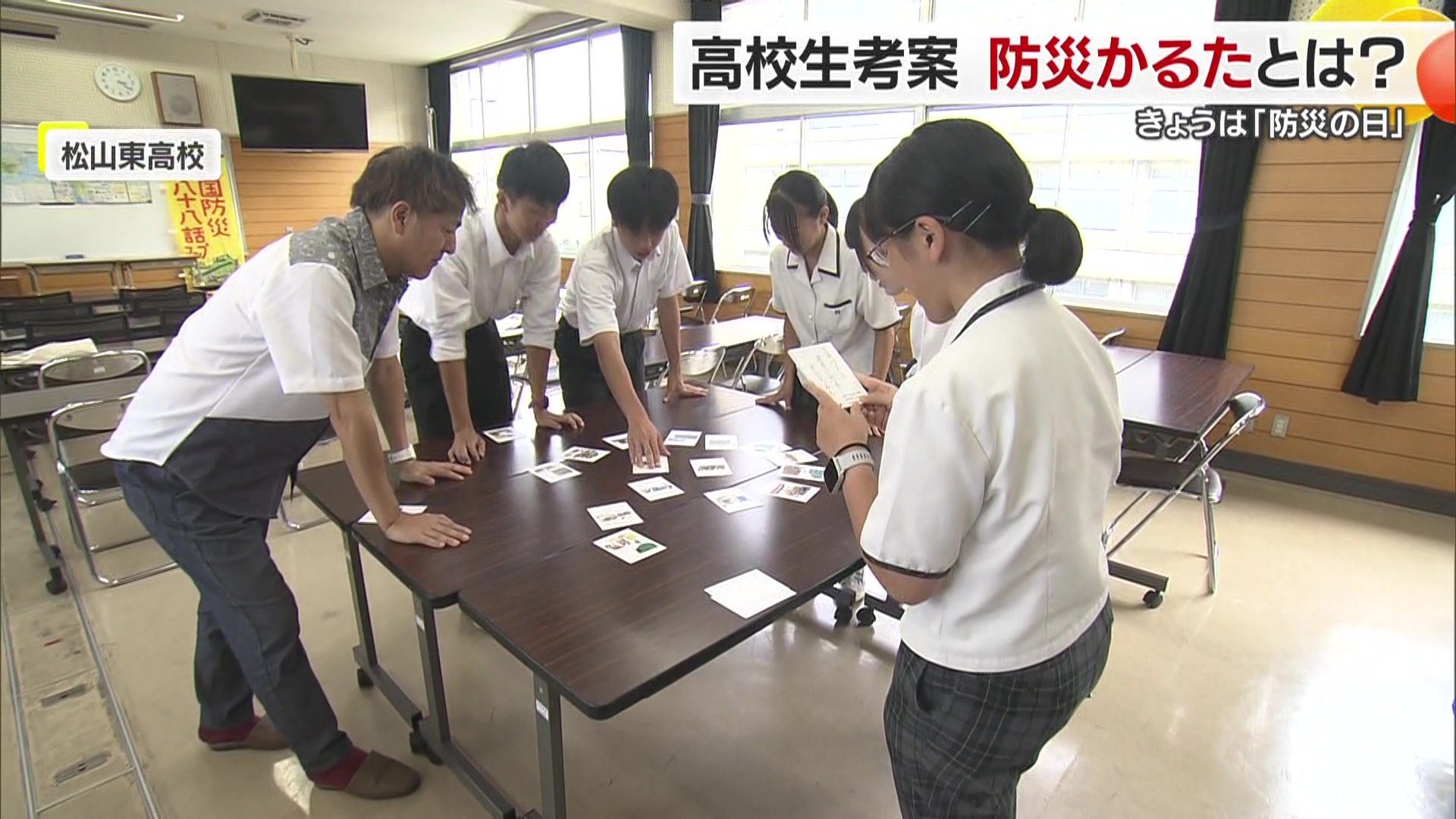

愛媛県では松山東高校の生徒たちが『防災かるた』作成を通して、実際の災害・地形・地域の歴史・教訓を学んだ。

過去に起こった災害の言い伝えや体験談をかるたに

読み手(男子高校生2年):

『瀬戸内も 油断大敵 津波来るぞ!』

『洪水で 大洲の町が 海のよう』

読み札には愛媛の地名が登場し、災害が身近で起きたことを実感できる。

四国四県に伝わる災害の言い伝えや体験談などをベースに、去年4県の中高生が分担し作り上げた『防災かるた』だ。

過去の災害について得られる「教訓」

愛媛の17枚を担当したのは、松山東高校で「防災講座」を受講する8人の生徒たち。

作成した生徒:

「防災かるたを先人の教えから学ぶという点で、“未来を見るよりも過去の経験から学んだ方が”実際に防災に生かせるかなというのに着目した」

「地域防災」が専門の愛媛大学の芝大輔准教授とともに、生徒たちはまず過去の災害について、詳しく調べ、そこから得られる「教訓」を読み札に落としこんだ。

近所の人と普段からのつながりを

作成した生徒:

「私はこれが一番好きです。自分で作ったやつなんですけど」

『住民同士の共助の精神 大切なのはリアルな つながりやけん』

2004年、愛媛を襲った台風16号で愛媛県大洲市の肱川が氾濫。浸水により防災無線が使えなくなり、一部の住民には行政からの避難情報が届かなかったと言う。

作成した生徒:

「“共助”がすごく大切だと思うので、そこで近所の方との普段からのつながりを大切にしてもらえたら」

また生徒たちは現地にも足を運び、川の地形や災害の痕跡を自分の目で確認。こうした体験をヒントに表現を工夫したという。

暴れ川として知られていた重信川に頑丈な堤防を築いた

初めて遊ぶというほかの高校生たちに、この「防災かるた」を体験してもらった。

読み手:

「二つの川を一つにする 洪水の流れを変えた 足立重信」

昔は伊予川と呼ばれ、暴れ川として知られていた重信川。

約400年前に、松山城主・加藤嘉明の命を受けた家臣の足立重信が、大規模な改修工事を行い、川の流れを今のように変え、頑丈な堤防を築いた。

その功績から今の「重信川」という名前が付けられたという。

対策を知ることで「心構え」を

教訓は川の名前に込められた思いや、歴史を知ると地域のことがわかります。

体験した生徒たち:

「あなたの地域の地名や河川の名前の由来を知っている?」

「知らない。いま何だろうと思ったところ」

「ぼくの住んでいる北条は風早っていわれるけど、その由来は風が強いから」

自分が住むまちに実際に起きた災害や、その対策を知ることで、同様の災害への「心構え」を持つことが大切だ。

体験した生徒:

「防災で大切なのは科学的に地震とかを知ることだけじゃなくて、地域のつながりとか、自分の住んでいる場所のことを知るというのが第一歩だと、実感させられるかるただったなと思います」

氾濫危険水位とは

かるたのお題にもなった“重信川”を訪ねた。

芝准教授:

「ここなんですけどあれが何か分かりますか?」

生徒:

「氾濫危険水位ですか?」

東温市から砥部町、松山市、松前町を流れる重信川。流域に多くの人口を抱えているが、過去に何度も氾濫をくり返していて、最近も大水害を引き起こす一歩手前だったことがことがあるという。

芝准教授:

「平成29年にはここが戦後最高水位を記録して、あそこの5っていうのが見えるんだけど、5.65メートルまで水位があがった。ここから見ても頭が隠れるくらいの高さまで水位がきていた」

重信川は川の流れの勾配が急な河川

実は重信川は川の流れの勾配が急な全国でも有数の急流河川。

松山河川国道事務所が作成した被害想定では、24時間に626ミリの雨が降ると、堤防は決壊し、流域周辺は広い範囲に渡って浸水する恐れがある。

県内でこれまで最も多かった24時間雨量は、2005年9月の台風14号で石鎚の成就社で観測した757ミリで、重信川流域でも降る可能性がある雨量だ。

堤防が決壊すると、松山市の市坪地区や古川南地区で最大で5~10m、東温市の川沿いや松前町の広い範囲でも3~5mの高さまで水が押し寄せる。

地図に「赤」で示された地域のなかでは、氾濫して勢いを増した水の流れにより住宅が倒壊のおそれもあるという。

自分と家族の防災行動を

芝准教授:

「これから台風もシーズンとしてやってきます。どういうような備えを今自身しているとか、これからしたいとかありますか?」

防災かるた作成の生徒:

「ぼくの家は(備えを)そんなにしていないと思っているので、災害が起こった時に、自分がするべき行動をもう一度確認する必要があると感じました」

防災かるた作成の生徒:

「避難グッズを準備していますが、避難場所の確認はできていないので、そこはしないといけないと」

芝准教授:

「物の備えも当然必要なんですけど、やっぱり大事なのは情報と家族が、(状況を)共有していることがすごく大事になります。いつどの段階で誰が何をするかをしっかりと家族のなかで共有して、早期の避難行動に繋げる。そうした体制をつくっておくことが大切」

改めて災害に備える大切さを実感

高校生たちも改めて災害に備える大切さを感じた今回の取り組み。

防災かるたを通じて自分たちの町で過去に起きた災害を知ること。

また、知るきっかけを作ること。その中に災害から身を守る大切なヒントが見つかるはず。