冬の北陸路 車の冬支度は? 関東や近畿方面から北陸管内に入る一般ドライバーも必見

冬用タイヤ 寿命を把握して雪道や凍結路面に有効なタイヤの装着を

ここでの注意点は、スタッドレスタイヤなどの冬用タイヤにも寿命があるということです。概ね3~4年と言われていますが、シーズン毎の履き替え時などにタイヤローテーションをしたり、暖候期の保管状況を良くすることで多少の延命は可能となってきます。それでも5~6年経過すれば、残溝は減り、ゴムが劣化して硬くなり、本来求められる機能が十分発揮出来なってしまうのです。寿命を過ぎた言わば「名ばかりの冬用タイヤ」で雪道や凍結路面を走行するのは大変危険です。絶対お止め下さい。

車輪の脱落事故 タイヤ交換直後の12月が最多 死亡事故も

こうした事故は、冬期(11月~3月)に集中し、冬用タイヤ交換後1ヶ月以内の12月に多く発生する傾向にあるようです。

特に、タイヤ交換をこれからご自分でなさる方は、トルクレンチ等を使用して適正レベルでナットやボルトを締めましょう。締め過ぎにも緩過ぎにも注意して、規定トルクで締め付けをして下さい。タイヤ交換後の増し締めも確実に行いましょう。その後は、適正空気圧に調整することもお忘れなく。タイヤの脱落は即重大事故につながってしまいます。絶対ミスは許されませんので、不安を感じる方は専門店で行うようにしましょう。

雪用ワイパー(ブレード) フロントガラスの視界の安全確保に

その他の必須アイテム 凍結しにくい濃度の高いウォッシャー液なども

また、冬期は燃料はこまめに満タンにすることもお忘れなく。冬期は車の燃料消費量が多くなります。万一、意図せず車両の立往生に巻き込まれたりすると、燃料の残が少ないことは即命取りになりかねません。

最後に、エンジン始動(システム起動)用のバッテリーの件、こちらは寒さに弱いので、劣化していないかもしっかり確認しておきましょう。これこそが大元の最も重要なチェックポイントかも知れません。

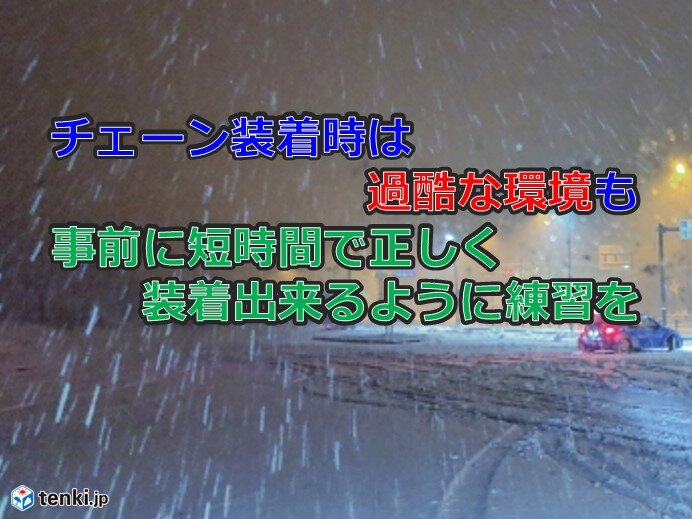

チェーン装着 慣れていない人は事前に装着練習を

「1時間近く格闘して結局風邪をひいただけだった」なんてことにはならないように、慣れていない人は、短時間で正しく装着出来るように事前に練習しておくことをおすすめします。

その先の危険を予測しながら 直ちに危険回避できる安全速度で

・車間距離は十分に保ちましょう。

・車の屋根に多くの雪を残したまま走行しないようにしましょう。下り坂や急停止時にフロントガラス上で雪崩が発生、視界をふさいでしまうことがあり、大変危険です。ワイパーを無理に動かすとワイパーブレードの根元から折れるケースも。十分注意しましょう。

・ブラックアイスバーンは特に注意しましょう。安全確認が運転席からだけでは十分できない場合には、外に出て路面を確認するくらいの慎重さが必要です。北陸の雪道や凍結路面で正常性バイアスによる「大丈夫だろう運転」は厳禁です。

・橋の上やトンネルの出入口付近などは、周囲より気温が低くなりやすい所では局地的に凍結するケースがありますので注意して下さい。

・降雪時、トンネル内から外に出る際は、路面状態が急変する場合があります。気温が急激に下がり、外に出た途端に、路面が乾燥から凍結に急変したり、積雪状態になる場合もあります。流れに乗った速度で走行することも大切ですが、前車との車間距離を十分保ち、危険回避できる安全速度でトンネル外に出ることも意識するようにしましょう。

・路面に積雪が多く、「路肩が分かりにくい」「車道と歩道の境目が分かりにくい」場合は、頭上の矢羽根や地面付近に等間隔で設置してあるスノーポールを目印にしましょう。

・前方を走行している車両がある場合には、その挙動にも十分注意しましょう。路面状況の急変を示すシグナルを発していることもあります。

・北陸地方では能登半島地震の影響が残る中、人手不足もあり、復旧作業が追いつず、マンホールが飛び出たままの状態の所があったり、給水管の破損で融雪できなかったり、除雪が十分に追いつかない所もあるものと思われます。住宅街の細い路地など、対向車とすれ違う際は、譲り合いの精神でお願いします。