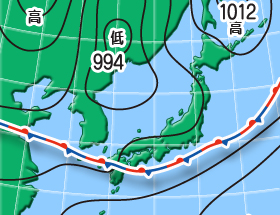

2006年7月18日から24日にかけて、梅雨前線が活発となり、九州の広い範囲で強い雨をもたらした例を挙げます。右の天気図は22日9時の天気図で、梅雨前線は中国大陸から日本付近を経てその東海上へ伸びています。

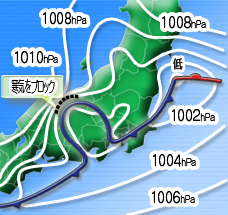

右の天気図で梅雨前線を検出するだけでは、降雨域の特定をすることは不十分です。そこで、局地的な天気図の分析が必要になります。

7月22日9時の天気図

7月22日9時の天気図

局地的な天気図の解析にはアメダスの観測が有効です。アメダスの地上気温の分布を見ると、黒い点線で示すA-A'とB-B'の二つの気温が急に変化している地帯があることがわかります。この二つの気温急傾斜帯に挟まれた領域は、相対的に低温で、気温傾度が小さくなっています。

局地解析図09時

局地解析図09時このアメダスデータと、レーダー観測09時の右図を照らして見て下さい。このアメダスデータにレーダーエコー分布図を重ねて記入してみると、発達した雨雲はA-A’、B-B’の間に分布していることがわかります。すなわち、A-A’、B-B’間の相対的な低温は、梅雨前線による降雨活動の結果だということがわかります。

梅雨前線の解析においては、地上のデータをアメダスで詳しく調べ、レーダーエコー分布図で合わせて見ることで、局地的な天気図から詳しく梅雨前線による降雨域を知ることができます。

レーダー観測09時

レーダー観測09時