契約書で目にする「楷書で書いてください」── 楷書の歴史

小学時代に初めて習うお習字も、まずは楷書から

不動産屋さんから提示された契約書をよく見てみると、「楷書(かいしょ)ではっきりと書いてください」と書かれていることがあります。なんとなく「読みやすい字でしょ」って思っている人が多いようですが「そもそも、楷書ってどんな書体なのでしょう。

最後に生まれた書体「楷書(かいしょ)」

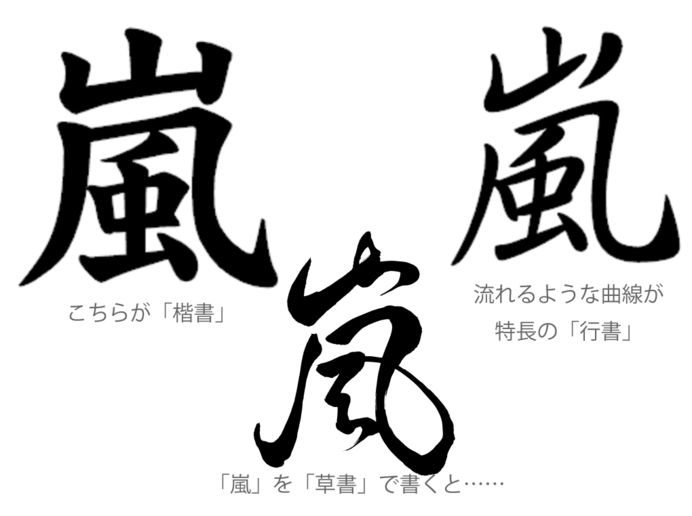

中国の漢字の歴史の中で、漢字のスタイル「書体」はさまざまに変化してきましたが、篆書(てんしょ)・隷書(れいしょ)・草書(そうしょ)・行書・楷書の5つのスタイルが、代表的な「書体」とされています。

漢字の原型「甲骨文字」が、中国古代の王朝「殷」で創りだされたのがおおよそ3500年前。そののち、書体は長い時間をかけて変化していきます。

■まるで象形文字のような現在でも印鑑などに使われる篆書。

■右へ重みのかかったバランスが特長の隷書。

■ゆったりとした横画が特徴的な隷書、流れるような草書。

■曲線的な形で、流れるようにスラスラと記す行書。

■そして、楷書は、おおよそ3世紀中頃、隷書や行書が変化する過程で書かれるようになったと考えられています。

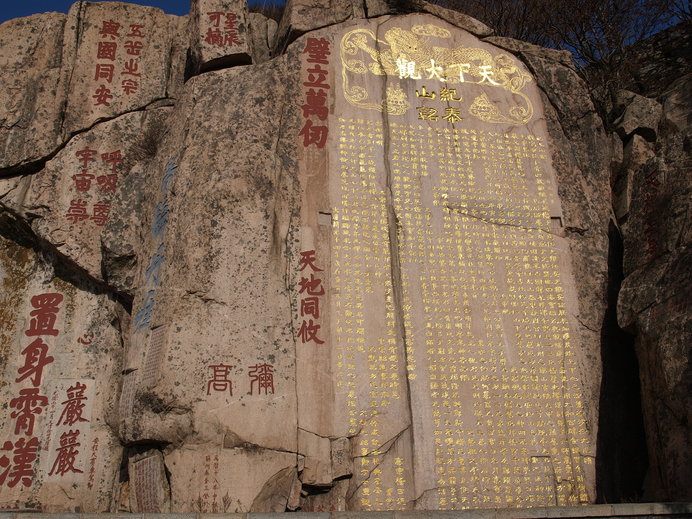

さまざまな書体で書かれた石碑(中国・泰山)

一つの点画の線の始まりから終わりまでが、「トン(始まり)・スー(中間)・トン(終わり)」という呼吸で書かれることが多く、はっきりと整理された点画や折れ曲がり方が特徴です。「楷」には「ととのった、手本」という意味があります。

中国7世紀「唐」の時代に美しく完成された楷書は、「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんのめい)」などをお手本に習った人も多いのではないでしょうか。

正式な書体になった「楷書」

学校教育でもまずは楷書が教えられますし、お習字も楷書から始めることが多いでしょう。折り目正しい立ち居振る舞いを、「楷書のようだ」などと表現することもあります。

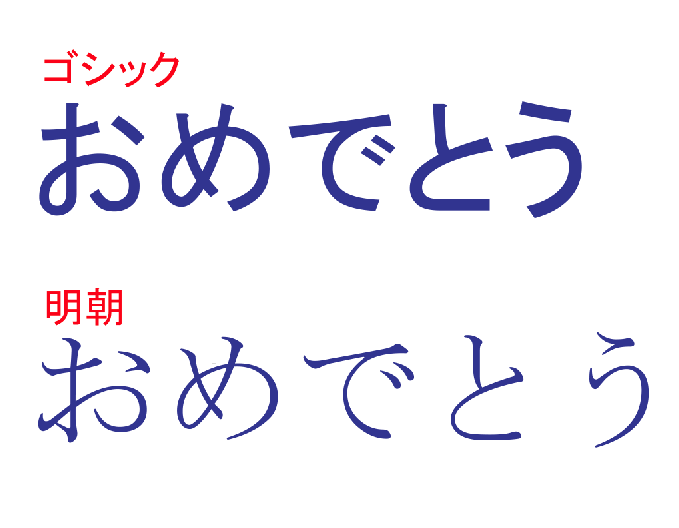

また、「書き順」も楷書を基準にして考えられていて、同じ字でも草書や隷書は書き順が異なっていることは多くありますし、印刷用の書体である「明朝体」や「ゴシック体」も楷書の一つであるといえます。

細い線の緊張感のある楷書

太くどっしりした堂々とした楷書

丸みを帯びたおだやかな書風の楷書……などなどです。

それぞれに異なった雰囲気を持っていますから、同じ言葉でも書きぶりによって言葉の意味も変わったように感じられます。

──「書は人なり」といいますが、同じように整って見える楷書も書き方によって、その人の個性が表れるようです。書かれた文字から、その人となりを想像するのは楽しいものです。ぜひ、引っ越しの際の契約書には、名前と住所をはっきり判読できる美しい文字で記し、新生活のスタートとしたいものですね。