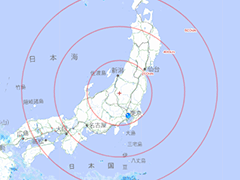

3.11から10年 災害から得た教訓を未来につなぐ

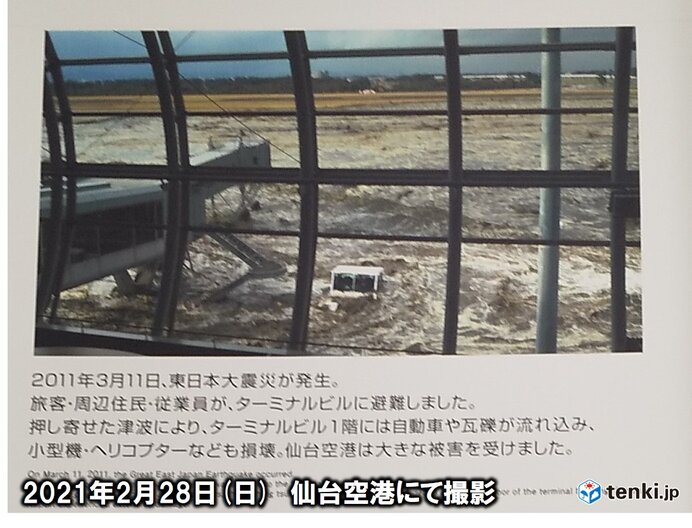

震災 そのとき 巨大津波が町を飲み込む

東北地方の各地で甚大な被害をもたらした巨大津波は、堤防を越えて街を飲み込み、宮城県や岩手県を中心に多くの人命が失われました。特に、岩手県宮古市姉吉地区では、津波の高さが観測史上最大の40.4mにまで達しました。3月11日であの日から10年が経過します。

※画像は仙台空港内の展示パネルを接写したものです

仙台空港 震災伝承施設に登録

2021年2月2日、仙台空港は、震災伝承ネットワーク協議会より「震災伝承施設」として登録されました。「震災伝承施設」は、東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承する施設です。仙台空港ターミナルビルでは、高さ3.02mの津波到達点を示す「津波高表示」、震災当時の様子を時系列で説明した「震災説明パネル」を見ることができます。また、空港各所に、津波警報等発表時の避難経路を知らせる「津波避難サイン」が設置されています。

仙台空港は、国内で唯一の津波被災空港です。災害から得た教訓を風化させることなく、次の世代へ発信し続けています。

震災遺構 荒浜小学校

2月13日夜、福島県沖を震源とする大きな地震により、災害はいつでも起こりうるものだと再認識しました。荒浜小学校が防災・減災への意識を高めるとともに、東日本大震災の記憶の風化を防ぐきっかけになればと願います。

備えあれば患いなし 万全な防災対策を

【ハザードマップの確認】

被害が想定されるエリアや避難する場所などを表示した地図のことで、区市町村ごとに作成されています。また、防災マップなどと呼ばれることもあります。洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮によって被害が異なるため、ハザードマップは災害種別ごとに確認しましょう。自分の住んでいる地域に起こりうる災害を確認してください。

【家族との連絡方法の確認】

家族が離ればなれで被災した場合、自分の身の安全が確保できたら、次は家族の安否を確認しましょう。被災地では、連絡手段が限られるため、公衆電話等から利用できるNTTの「災害伝言ダイヤル171」や携帯電話の「災害用伝言板」などを活用してください。SNSも有効な手段となりそうです。

【避難経路の確認】

地震時は、自宅から避難所までの道のりは、普段とは違い通行できない場合もあります。実際に歩いてみるなど危険個所を把握し、安全なルートを確認しておきましょう。また、具体的に自宅から避難所までのマップを描き、危険個所や避難時に役立つ情報を書き込むなどしておくとよさそうです。

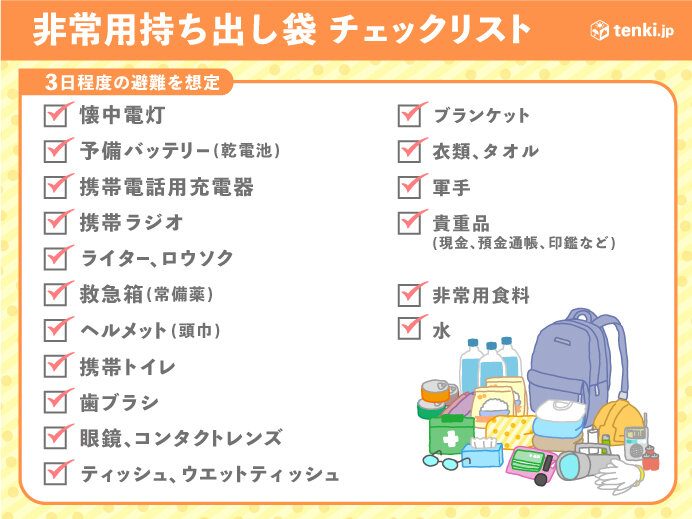

【備蓄品を備える 非常持ち出し品の準備】

目安として最低限3日間程度の水や食料品は備蓄しましょう。家族構成、住居や地域の特性によって必要となるものは異なります。ポイントは、自分や家族にとって本当に必要なものをカスタマイズすること。非常持ち出し品は、備蓄品の中から、避難生活に必要なものを選ぶとよさそうです。また、玄関や寝室など持ち出しやすいところに置いておき、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。背負える袋などにいれておけば、持ち出したときに両手が使えて便利です。

【家族での防災会議】

地震はいつ起こるかわからないため、時間帯や誰が在宅しているかなど様々なケースを想定して話し合っておきましょう。

(1)家族一人ひとりの役割分担

(2)家屋の危険箇所チェック

(3)家具の安全な配置と転倒防止対策

(4)非常持出品のチェックと入れ替え・補充

(5)災害時の連絡方法や避難場所・避難経路の確認

「もしも」のときに備えて、家族会議を開き、防災意識を高めていきましょう。