二十四節気をさらに約5日ごとの3つの期間(初候・次候・末候)に分けた「七十二侯」は、より細やかな自然の変化や動植物の様子を伝えてくれます。夏至の間の移り変わりを辿ってみましょう。

【夏至の期間の七十二候】

◆初候(6月21日~6月26日)

「乃東枯(なつかれくさかるる)」

靫草(うつぼぐさ)が枯れる頃。別名「夏枯草(かこそう)」といい、冬至の頃に芽を出し、夏至の頃に枯れていく薬草。冬至の初候「乃東生(なつかれくさしょうず)」と対になります。

◆次候(6月27日~7月1日)

「菖蒲華(あやめはなさく)」

あやめの花が咲き始める頃。美しい花菖蒲は、梅雨の到来を告げる花として親しまれてきました。

◆末候(7月2日~7月6日)

「半夏生(はんげしょうず)」

半夏(からすびしゃく)という薬草が生える頃。農事の節目として重視され、田植えを終わらせる目安とされていました。

※日付は2023年の場合

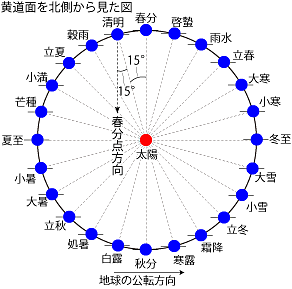

夏至は、立夏と立秋のちょうど中間地点です。梅雨の時期にあたりますが、季節はこの頃から夏の盛りに向かっていきます。

・参考サイト

国立天文台「夏至」国立天文台「暦Wiki 七十二候」