警戒レベル・特別警報・警報とは

さらに近年、「特別警報」の発表を目にする機会が増えてきていますが、「警報」が発表された時点で危険な状態は迫っています。違いを知り、いざという時に命を守る行動がとれるようにしましょう。

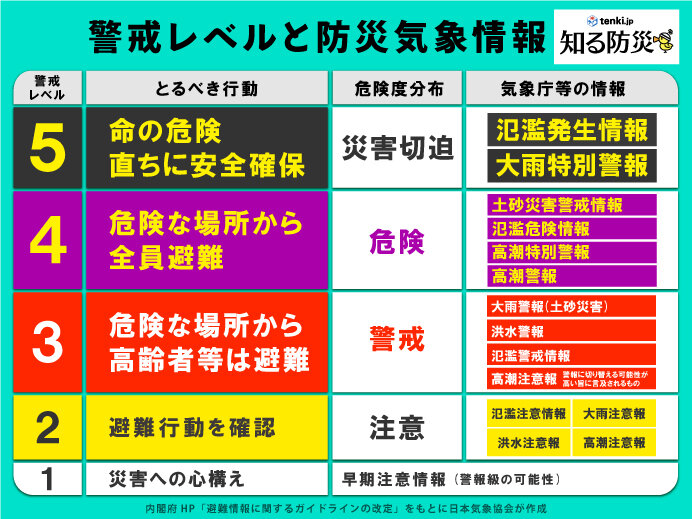

警戒レベルとは とるべき行動

警戒レベルとは、災害発生の危険度と、とるべき避難行動を住民が直観的に理解できるようにするため、5段階のレベルで示される情報です。

■警戒レベル1:災害への心構えをする

この時点で災害が発生する危険性は低いですが、最新の気象情報を確認するなど、災害への心構えをしておきましょう。

■警戒レベル2:避難に備えて避難行動を確認する

災害が発生するおそれがあるとして、各種注意報が発表されます。この段階で、ハザードマップで避難場所や避難経路を確認するなど、避難に備える行動をしましょう。

■警戒レベル3:高齢者は避難を開始する

警報が発表され、自治体から避難準備・高齢者等避難開始の情報が出されます。この段階で、高齢者や避難に時間を要する人は避難を開始し、その他の人もいつでも避難できるように準備しましょう。

■警戒レベル4:すぐに避難行動をとり、避難を完了する

土砂災害警戒情報や氾濫危険情報などの発表に伴い、市町村から避難勧告や避難指示(緊急)が出されます。対象地域の方は全員速やかに避難してください。

■警戒レベル5:命を守るための最善の行動をする

特別警報や氾濫発生情報などが発表され、市町村から災害発生情報が出されます。すでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高い状況のため、無理に避難所へ向かわず、すぐに命を守るための最善の行動をとってください。

なお、暴風特別警報や波浪特別警報など、いくつかの特別警報には警戒レベルとの対応がないものもあります。これらは警戒レベル1〜5のどれかに分類されることはなく、独立した「特別警報」として発表されます。

警戒レベル相当情報の違いは

警戒レベルとは別に、避難行動の判断の参考にするための「警戒レベル相当情報」が発表されることがあります。これは、国土交通省や気象庁、都道府県等が発表する防災気象情報とあわせて出されるもので、警戒レベルとの関連を明確に伝えるものです。

相当する警戒レベルと同様の行動、対策を行うようにしてください。

特別警報とは とるべき行動

特別警報とは、予想される現象が特に異常で、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、最大級の警戒を呼びかけるために発表されます。

大雨(土砂災害、浸水害)・大雪・暴風・暴風雪・波浪・高潮の6種類があります。

警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されるため、特別警報が発表されないからといって決して安心しないでください。特別警報が発表された時には、すでに災害が発生している可能性も極めて高い状態です。

気象情報などをこまめに確認し、特別警報が発表される前に避難を開始することを心がけましょう。

特別警報が発表された場合には、避難指示などに従って、ただちに避難所などに避難をしてください。避難所への避難が困難と判断される場合には、垂直避難を行うなど自宅の中でも安全な場所に避難してください。

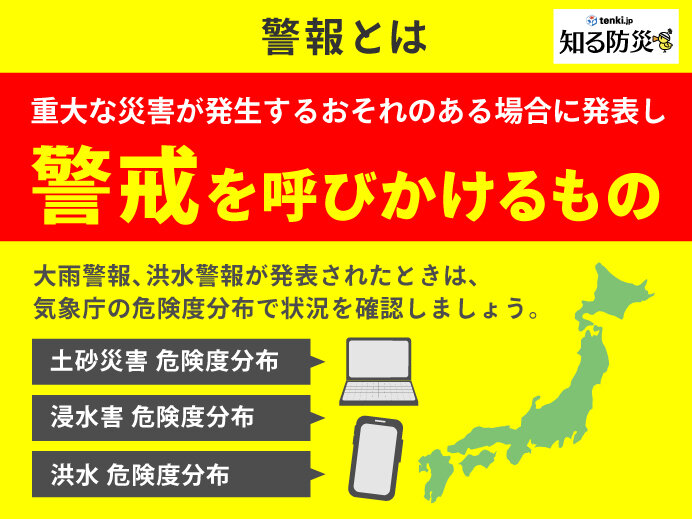

警報とは とるべき行動

警報とは、重大な災害が発生するおそれのある時に警戒を呼びかけるために、気象要素が警報を発表するための基準値に達すると予想された場合に発表されます。

大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪・波浪・高潮の7種類があります。

気象要素には雨量指数や風速、降雪の深さなど、各警報によって基準値が設けられています。また、基準値は各市区町村などによって定められています。気象庁では、大雨警報(土砂災害)、大雨警報(浸水害)、洪水警報のそれぞれの危険度分布を発表しています。これにより、危険な箇所をより具体的に確認することができます。

警報が発表された時点で、すでに危険が差し迫ってる場合があります。危険度分布などを確認して、状況を把握するようにしましょう。

大雨警報(土砂災害)は、大雨のピークが過ぎて小康状態となっている時にも発生する可能性があります。解除されるまでは、油断せず警戒を続けてください。