津波のしくみ

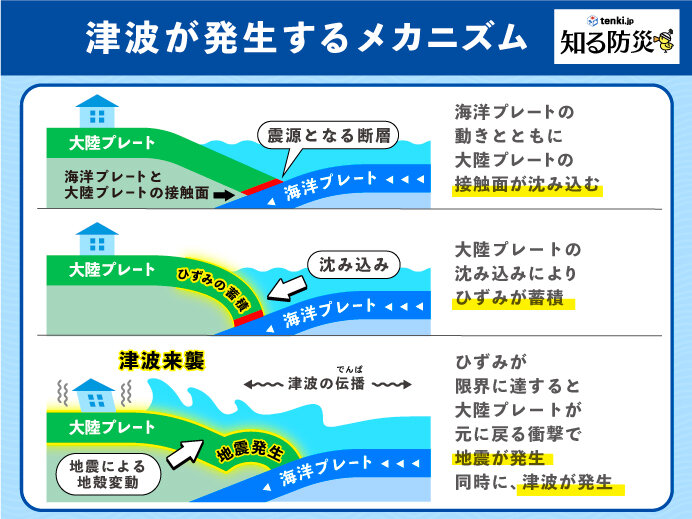

地震による津波発生のメカニズム

プレート境界で発生する地震は、地球表層のプレートが複数接している場所で、一つのプレート(海洋プレート)がもう一方のプレート(大陸プレート)の下に沈み込んでいくことが原因となります。沈み込みが進み、「ひずみ」が限界に達したときに大陸プレートが元に戻ろうとする衝撃で地震が発生し、その海底変動の影響で津波が発生します。

押し波と引き波

沖合から海岸に向かってくる場合を押し波、逆に海岸から沖合に向かう場合を引き波と言います。津波の第1波(始まり)が押し波か引き波かは様々要因によって決まるため、「引き波にならないから津波は来ない」という考えは大きな間違いです。

海岸近くでの津波の変化

津波は海岸付近に近づくと海岸や海底の地形によって速度や進行方向、高さが変化します。一般的に、陸地に近づくにつれて津波は高くなります。また、V字型に切れ込んだ湾の奥では特に高くなります。

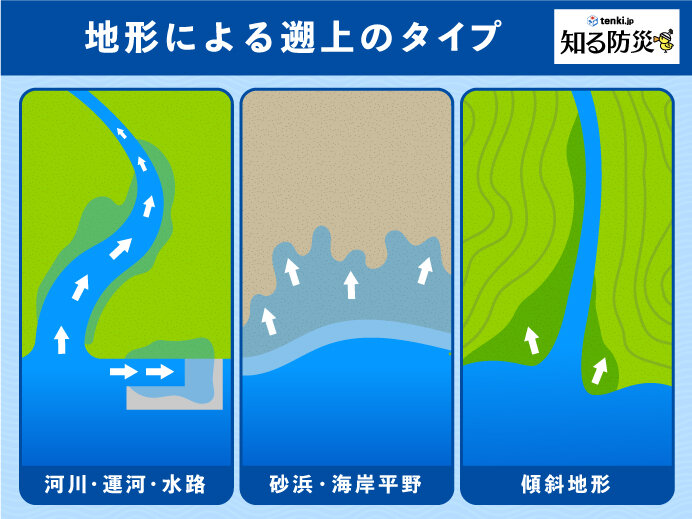

津波の遡上

津波は海岸に到達した後、津波が海岸地形よりも高い場合は陸上をかけ上がります。このことを遡上と呼びます。遡上は地形によって様々なタイプがあります。

①河川、運河、水路

津波は河口から侵入し、河川に沿って遡上します。勾配の緩い河川、運河、埋立地の水路で見られます。この場合、内陸深くまで進みやすく、河岸堤防を越えて市街地や田畑に浸水することがあります。

②砂浜、海岸平野

海岸が平坦な場所では、毛細血管のように浸水していきます。浸水する地域が広く、影響の範囲が広くなりやすいです。また、低地は排水しにくく、浸水期間が長くなる恐れがあります。

③傾斜地形

中小河川の谷底平野や傾斜した海岸平野では、入り江が奥まっていることに加えて前面の海底にも傾斜があるため、標高の高いところまで遡上する可能性があります。

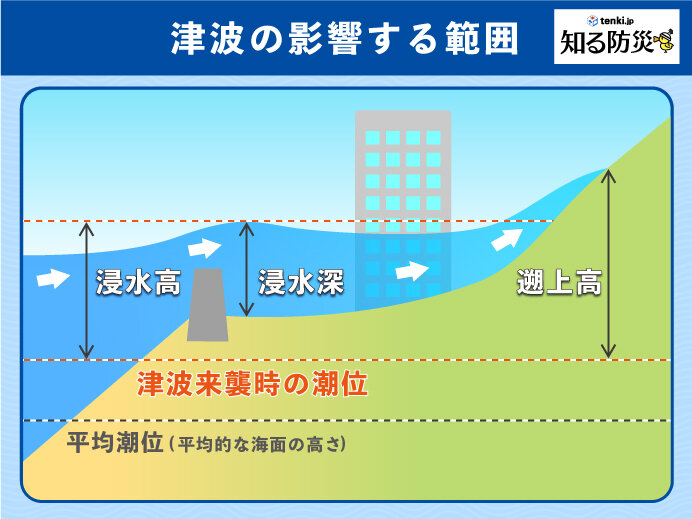

津波の影響する範囲

■浸水域、浸水深

津波が氾濫して浸水した範囲をさします。また浸水した場所における浸水の深さを浸水深と言います。一般に標高が低い場所ほど浸水深は大きくなります。ハザードマップなどに記載されている、浸水深の分布を地図上で示しているものが津波浸水予測図です。

■浸水高(痕跡高)

津波による浸水で建造物などの濡れた部分が変色したり、地表面や草木が変形変色したりして浸水した後が痕跡として残ることがあります。この高さを浸水高(痕跡高)といいます。

■遡上高

津波による浸水の最先端が達した地盤の最大の高さを遡上高といいます。遡上高と浸水高(痕跡高)は津波到達直前の潮位を基準に、津波の高さを表すのに用います。

このような浸水深、浸水高(痕跡高)、遡上高といった、津波が残した爪あとからも、津波のもたらす被害の大きさを知ることができます。