台風情報の見方、誤解が多い? 予報円や台風の大きさ・勢力について気象予報士が解説

この時期よく見る台風情報 皆さんが重視している情報は?

今回、Yahoo!ニュースの協力を得て、台風情報に関するアンケートを実施しました。その回答をもとに、日本気象協会の気象予報士が台風情報のポイントについて解説します。

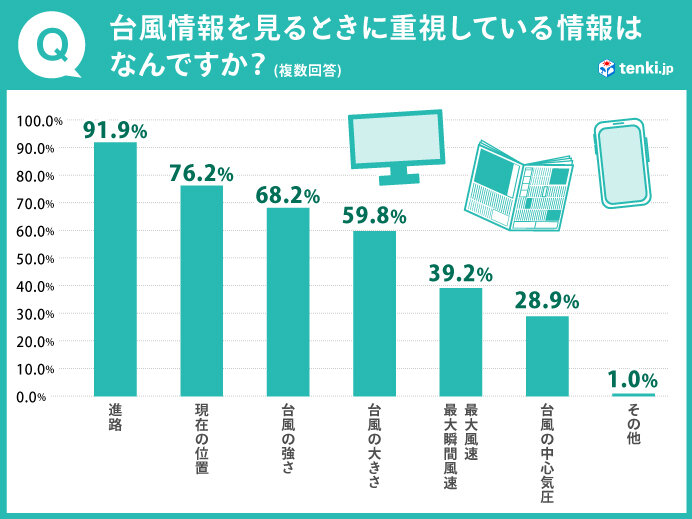

まずは、「台風情報を見るときに重視している情報はなんですか (複数回答)」と聞いたところ、一番多くの回答を得たのが「進路」で、次いで「現在の位置」が多いという結果となりました。台風が今どこにいて、その後どこに進むのかを注視している方が多いことがわかります。

また「台風の強さ」や「台風の大きさ」についても、半数以上の方が重視していると回答し、勢力や規模について高い関心が見られました。

それでは、これらの情報を見るポイントについて解説していきます。

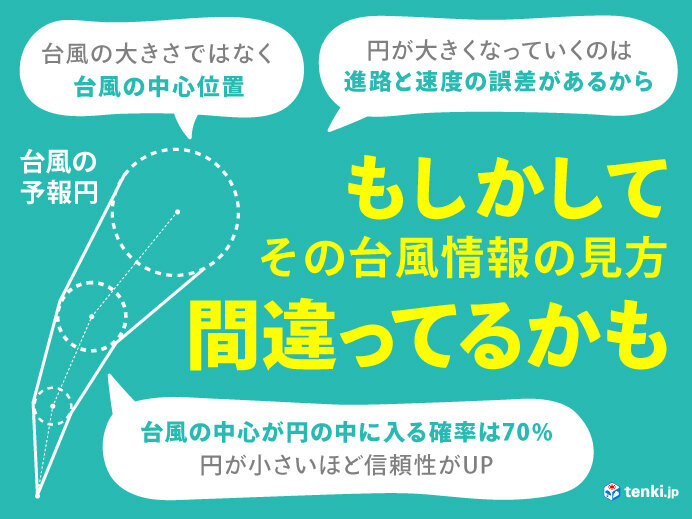

【誤解①】3人に1人が誤解していた予報円の意味

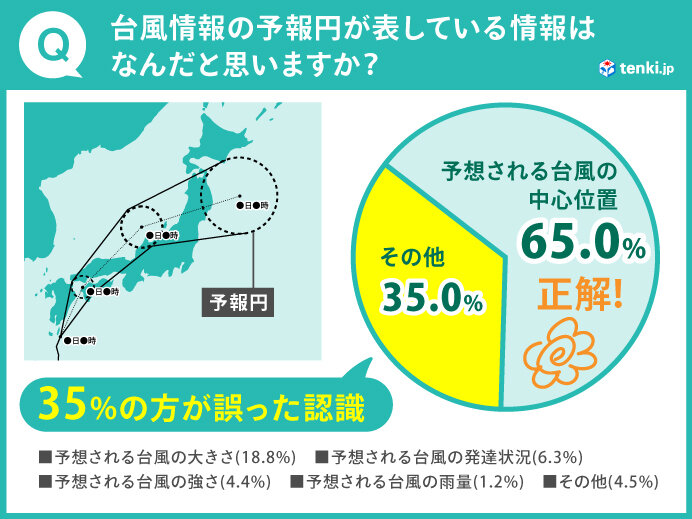

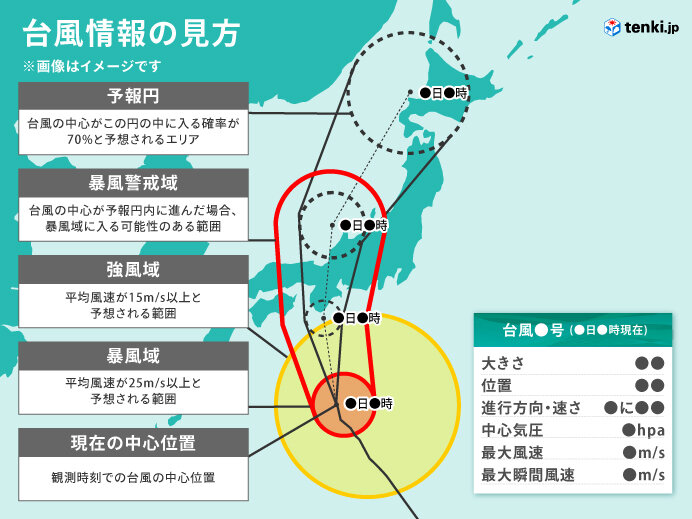

気象庁は、予報円を「台風や暴風域を伴う低気圧の中心が予報時刻に到達すると予想される範囲を円で表したもの」と説明しています。つまり予報円は「予想される台風の中心位置」を表しているのです。

アンケートで「台風情報の予報円が表している情報はなんだと思いますか (単一回答)」と質問をしたところ、65%の方が「予想される台風の中心位置」と回答し、正しい解釈をしていました。

一方で、残りの35%の人は「予想される台風の大きさ」「予想される台風の発達状況」などを選択していて、間違った解釈をしている方もいることがわかりました。

台風情報の見方 詳しく解説

ちなみに、台風の大きさ、強さ、移動速度、風の強さ、中心気圧などの情報は、多くの場合、台風情報の画像の中やその近くに、文字や表形式で書かれています。

これらの情報は、気象庁はもちろん、そのほかの天気予報ウェブサイトなどでも確認できます。定期的に情報が更新されますので、常に最新の情報を確認するようにしましょう。

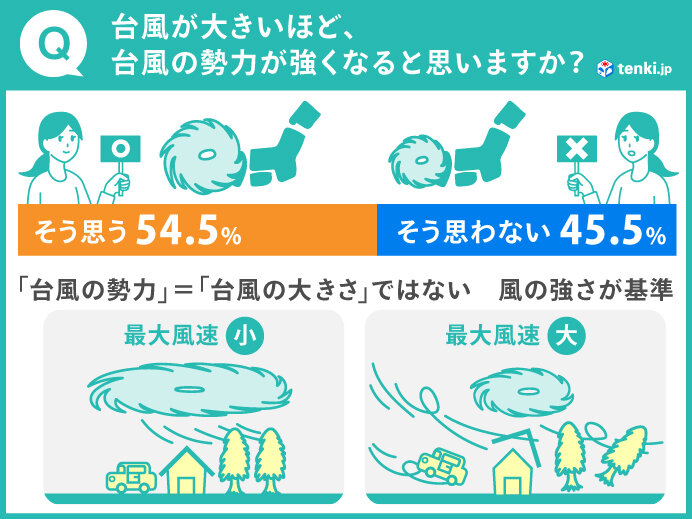

【誤解②】「台風の大きさ」=「台風の勢力」ではない?

気象庁は、台風の「大きさ」を「強風域 (平均風速が15m/s以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲)」で、台風の「強さ」を「最大風速」でそれぞれ区分しています。台風が大きいほど強風域の範囲は広くなるため、被害は広範囲に及びやすくなります。ですから、大きい台風が日本に接近しているときは、今いる場所が台風の中心から離れていたとしても、注意・警戒が必要になります。

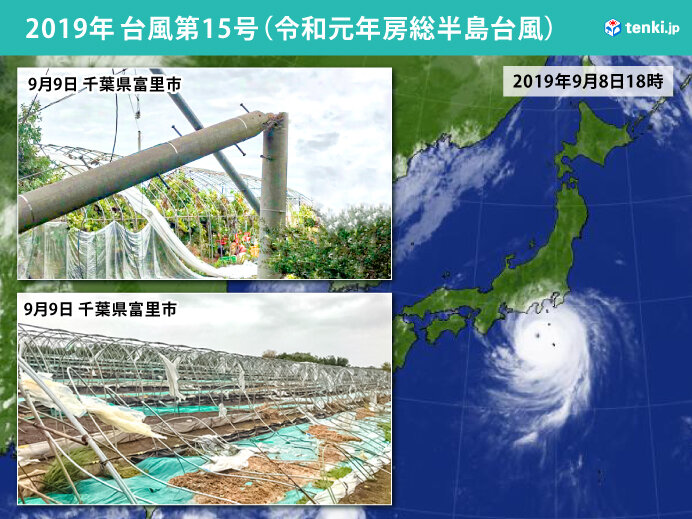

甚大な被害をもたらした比較的小さな台風 2019年台風15号

その事例として、2019年台風15号を紹介します。

台風15号は2019年9月9日に千葉県千葉市付近に上陸し、暴風による建物被害のほか、千葉県を中心に大規模な停電なども発生しました。大規模な停電は長期化し、夏の暑さが残る被災地が大きく混乱していたことは、記憶に新しい方も多いかと思います。

台風15号は、上陸時の強風域の半径が200kmほど(南東220km 北西170km)と比較的小さな台風でした。

一方で勢力は比較的強く、本州への接近時は「非常に強い」勢力にまで発達しました。千葉市で最大瞬間風速57.5メートルを観測するなど、千葉県内のアメダス観測点の約7割の地点で観測史上1位の値を更新し、各地で記録的な暴風となりました。

気象庁は、顕著な災害をもたらしたこの台風15号について、災害の経験や教訓を後世に伝承することなどを目的として「令和元年房総半島台風」と名称を定めています。

このように、コンパクトな台風でも甚大な被害をもたらすことがあります。台風情報の確認時は、予想進路や暴風警戒域の範囲だけでなく、勢力など風の強さについても確認するようにしましょう。

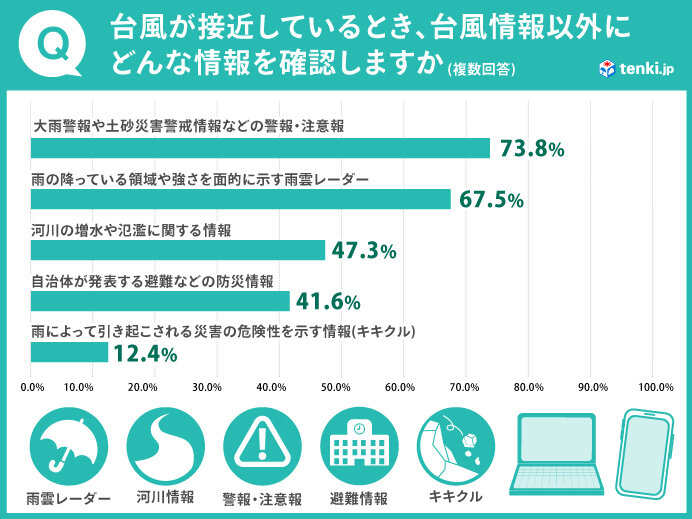

台風接近時に確認すべき情報とは?

「台風が接近しているとき、台風情報以外にどんな情報を確認しますか (複数回答)」と質問をしたところ、70%前後の方が「警報・注意報」や「雨雲レーダー」を台風情報とセットで確認する習慣ができていることがわかりました。一方で、「河川の増水や氾濫に関する情報」など、他の情報についても確認すると回答した人は半数にも満たない結果となりました。特に、大雨によって引き起こされる災害の危険度を示す情報である「キキクル(危険度分布)」については、まだ知らない方も多いようです。

「キキクル」は、大雨による災害発生の危険度の高まりを5段階で色分けして地図上で確認できる気象庁が公開している情報です。これまでは雨量が注目されることが多かったですが、雨量だけではわかりにくかった各地域の「災害の危険度の高さ」が面的にわかり、自主的な避難の判断に活用できます。

台風は、甚大な災害を発生させる可能性のある気象現象のひとつです。自分の身は自分で守るためにも、様々な情報を正しく理解し、活用していきましょう。私たち気象予報士も、その活用をお手伝いできるように日々情報を発信してまいります。

この記事は日本気象協会とYahoo!ニュースによる共同企画記事です。

Yahoo!ニュースが実施したアンケート調査を活用しています。

アンケートは9月7日~9月8日に、全国のYahoo!クラウドソーシングユーザーを対象に行い、2000人から有効回答を得ました。