6月に祝日を作るなら?気象会社の人が考えた「天気の祝日」

そもそも国民の祝日は何日ある?

5月のゴールデンウィークが終わると、次の祝日は7月第3月曜日 の「海の日」まで待たなくてはなりません。約1ヶ月半も祝日がないということで、憂鬱な気分になる方、五月病の心配をされる方もいるかもしれません。

さらに、現在の国民の祝日には、気象に関連する祝日が一日もありません。

今回は、日本気象協会の社員に「6月に気象に関する祝日を作るなら?」というアンケートを取りました。「未来の日」など、バラエティ豊かな気になる回答がたくさん集まりましたので、紹介します。

6月の祝日候補①「気象記念日」

祝日にすべき理由として「近代的な気象予測の始まった日であるので、文明の進化だと思います。」「気象庁では6月1日に記念日式典を開催して気象業務に功績があった人への表彰が行われているので、ニュースにもなりやすい。」「最初の天気予報が出た日を記念する。」などの意見がありました。

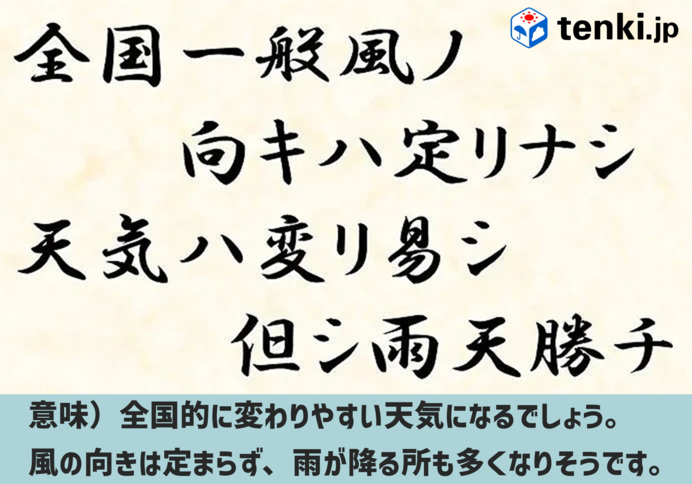

なお、最初の天気予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」でした。これは、「全国的に変わりやすい天気になるでしょう。風の向きは定まらず、雨が降る所も多くなりそうです。」という意味です。現代の天気予報と比べると、かなり簡易的な天気予報ですね。

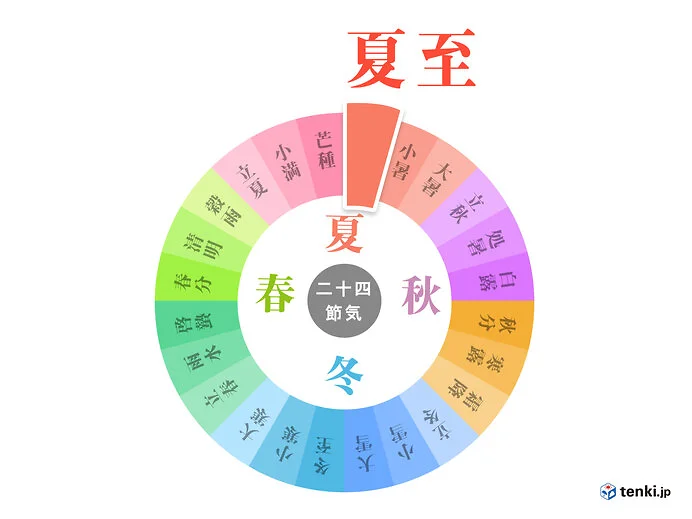

6月の祝日候補②「夏至」

6月の祝日候補③「梅雨入りを祝日にする」

「気象台の発表も『翌日〇〇地方は梅雨入りするとみられる』という発表方式に変える。地方ごとに休みになり、経済対策にも。」というコメントがありました。

こんなコメントもありました。「どこかで梅雨入りするたびに祝日になる。雨の恵みに感謝しつつ、過去の大雨・豪雨災害を振り返って、避難訓練を行いつつ、防災グッズの点検を行う日とする。 梅雨入りするたびに祝日とすることで、防災意識を高める期間になりそう。」防災意識を高めるのは重要です。日頃は忙しくて防災について学ぶ時間を中々取れないと思いますが、休んでじっくり考える日というのも、必要かもしれません。

6月の祝日候補④「未来の日」

「1952(昭和27)年6月2日は気象業務法の制定日で『予報(観測の成果に基づく現象の予想)』が明文化。国が『未来を予想すること』を公式に認めた法律が制定された。」

この法律により、正式に未来の天気を予想する、すなわち天気予報が公的に認められたと言えるでしょう。

他にもたくさん回答があったのですが全てはご紹介できませんでした。「天気に関する祝日」という難しいお題だったにも拘わらず、日本気象協会の社員は気象の知識を活かして、たくさんの回答をくれました。ありがとうございました。

皆さんは6月に祝日を作るなら、どのような日にしますか?