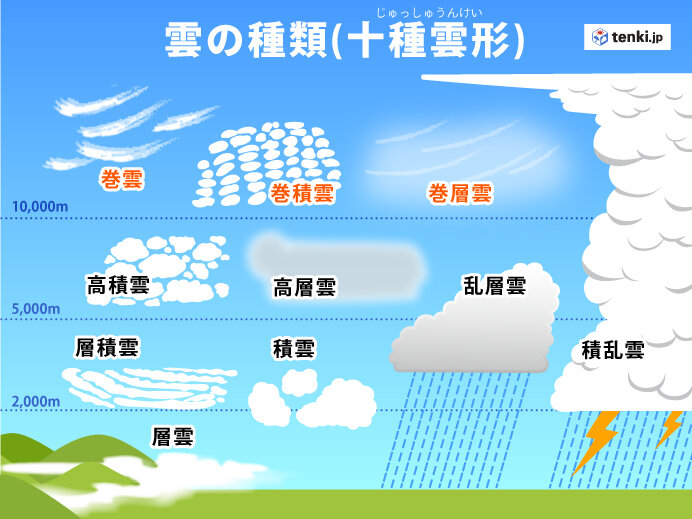

【十種雲形】雲は全部で10種類 見分け方を形や高さから解説!~上層雲編~

上層雲とは?

上層雲には「巻雲」「巻積雲」「巻層雲」がありますが、とても高い場所に位置しているので、これらの雲から雨や雪が降ってくることはほどんどありません。地上にたどり着くまでに蒸発してしまうからです。また、上層雲は高度が高く低温なので、ほぼすべて氷の粒からできています。

巻雲について

巻積雲について

「ひつじ雲」は中層雲である「高積雲」を指すので雲が発生する高度が異なります。巻積雲のほうがより高い場所で発生するので、私たちの目からは小さく見えることになります。判別するのはやや難しいですが、1つ1つの雲が小さいほうが巻積雲(いわし雲・うろこ雲)、大きいほうが高積雲(ひつじ雲)ということになります。

巻積雲が現れ、次第に高積雲へと変化していく場合は、徐々に天候が悪化することが多くなります。

巻層雲について

この時、太陽の周りにぼんやりと輪っかのようなものが見えることがあります。これを「ハロ(暈)」といいます。

この光の輪は、太陽の光が雲の中に含まれる氷の粒に当たり、屈折することにより発生します。

太陽の近くで起こる現象のため、観察するときにはサングラスをかけるようにしましょう。

ハロ(暈)が起きる時、すなわち巻層雲が現れている時は、すぐに天気が悪くなるということはありませんが、徐々に天候が悪化することが多くなります。

ここまでで説明した3つの上層雲は、暖かい地域ほど高い場所に発生します。日本付近では高くても13000mくらいが限界ですが、熱帯地方では15000m以上の高さになることもあります。上層雲は太陽光をあまり遮らないので、太陽の近くを観察するときは注意しながら行いましょう。