日頃からできる備え

よくいる場所で、どんな危険があるか考える

自宅や職場にはどんな災害の危険があるか、一度考えてみましょう。崖の近くでは土砂崩れ、地下室は浸水、海の近くでは津波や高潮の危険があります。また、建物の耐震性、部屋の家具などの転倒や物の落下などの危険についても対策を講じましょう。

また、職場や学校など自宅以外でも長時間を過ごす場所での備えもしておくことが大切です。

日頃から防災情報を収集し、状況を把握する

台風や大雨は事前にある程度予測することもできます。日頃から天気予報や防災情報を見る習慣をつけるようにしましょう。防災に対する意識がしっかりしていると、いざという時も冷静な判断ができるようになります。

近所付き合いをする

日頃から近所付き合いをしておくことで、いざという時の助け合いもスムーズになります。特に、何人で住んでいるのか、手助けが必要なお年寄りがいるのかなどの情報は、避難する際などに非常に役に立ちます。

ハザードマップを見る

自治体からその地域で予測される自然災害の危険度の高さを示した地図、ハザードマップが公開されていることがほとんどです。生活圏のどこにどのような危険があるのか把握しておきましょう。

訓練して身体で覚える

小さな地震があったときや雨が降ったときなど、訓練のタイミングだと思って、避難時の手順などを確認してみましょう。ハザードマップを参考にしながら、大雨や地震など各現象によって避難経路が異ならないかを調べておきましょう。例えば大雨時には川を渡るような経路は危険な可能性があります。

また、家族と同居している場合には、いざという時の連絡手段や集合場所などについてもしっかりと決めておきましょう。

防災情報の意味を知っておく

防災情報の中では専門用語で分かりにくいものもありますが、しっかりと理解しておくことで、リスクを未然に防いだり、小さくしたりすることができます。近年は「警戒レベル」などの導入もあり、各レベルでどのような行動をとるべきかなどを事前に把握するようにしておきましょう。

救急箱を用意し、応急処置を知っておく

大きな災害が発生したときは、救急や病院での手当を待てない場合も考えられます。救急箱の用意をしておき、簡単な応急処置はできるようにしておきましょう。

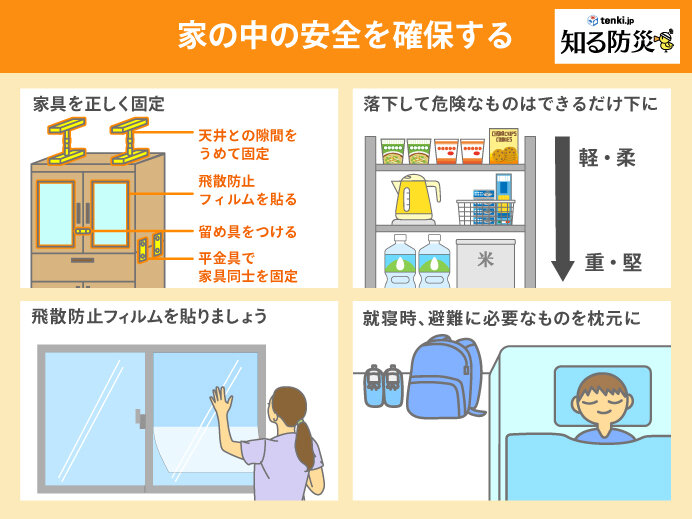

家の中、部屋の中の危険を減らしておく

家具を正しく固定しましょう。転倒防止の器具を設置していても正しい使用方法でないと効果のないことがあります。

棚の上など、高いところに物を置いておくと地震などの際に落下してきて危険です。上に軽いもの、下に重いものを収納するようにしましょう。

窓ガラスなどの大きなガラスには、透明の飛散防止フィルムなどを貼っておきましょう。カーテンを閉めておくだけでも効果はありますので、就寝するときにはカーテンを閉めるようにしましょう。

寝ている場所の近くには、スリッパやスニーカー(使用していないきれいなもの)を置いておきましょう。ガラスの破片や床に散乱したものを踏まないようにするためです。

メガネやスマートフォン(携帯電話)といった生活必需品、災害避難時の行動に必要となるものは、就寝時、枕元においておくようにしましょう。

非常時に必要なものは日頃から備蓄しておく

いざという時に必要になりそうなものは日頃からストックするようにしましょう。食べ物は、賞味期限の近いものから食べていき、食べた分を補充するようにしましょう。

また、避難時にはスニーカーなど底が厚めで歩きやすいものが安全です。被災時にもすぐに取り出せるところに準備しておくようにしてください。