災害発生時に高齢者はいつ避難? バリアフリーに配慮された警戒レベル #知り続ける

Yahoo! JAPANユーザーを対象としたアンケートをもとに、高齢者の防災における警戒レベルの活用について解説します。

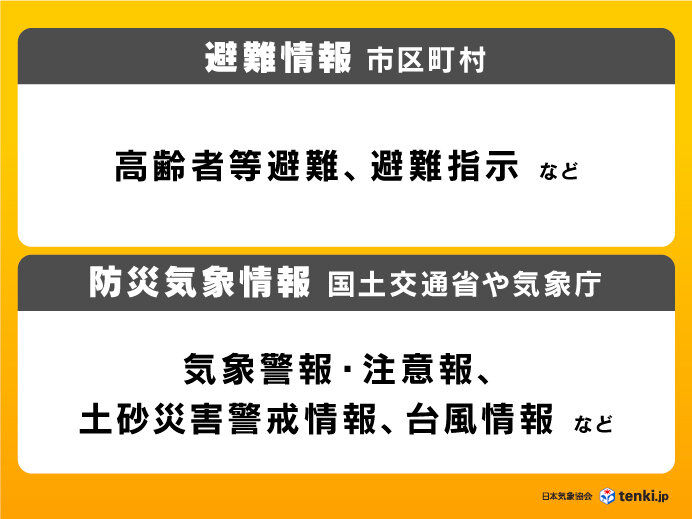

災害に関する情報 避難情報と防災気象情報の2種類

災害が発生する恐れがある場合に出される情報には、大きく分けて2つあります。

1つは市町村から発令される「避難情報」で、避難準備の情報や避難指示があります。これは、市町村が住民に災害の危険を知らせて避難を呼びかけるものです。

もう1つは国土交通省や気象庁、都道府県から発表される「防災気象情報」で、主なものに注意報や警報、土砂災害警戒情報などがあります。これは、早めの防災行動がとれるように、災害が発生する危険度が高まっていることを段階的に伝えるものです。

警戒レベルとは 認識していたのは高齢者とそのご家族の約55%

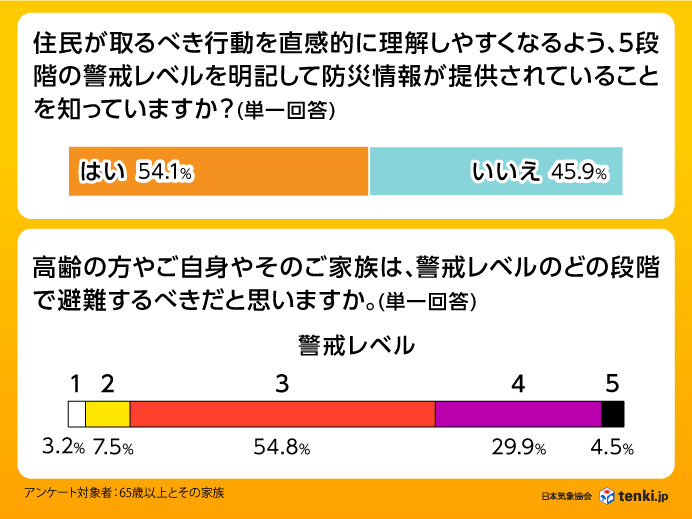

今回は、全国のYahoo! JAPANユーザー1000人(65歳以上の方とそのご家族)を対象に「警戒レベル」に関するアンケートを実施しました。

防災情報の警戒レベルについての認識を確認するために「住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されていることを知っていますか?(単一回答)」と聞いたところ、54.1%の方が「はい」と回答しました。ただし、半数近くの45.9%の方が「いいえ」と回答していることから、警戒レベルの認識についてまだ周知が行き届いていないこともわかりました。

警戒レベルについて知っている方に対して「高齢の方ご自身やそのご家族は、警戒レベルのどの段階で避難するべきだと思いますか。(単一回答)」と聞きました。結果は、「警戒レベル3」と回答した方が一番多く54.8%、次いで「警戒レベル4」と回答した方が29.9%という結果になりました。

高齢者の避難開始目安は「警戒レベル3」 各警戒レベルの取るべき行動とは

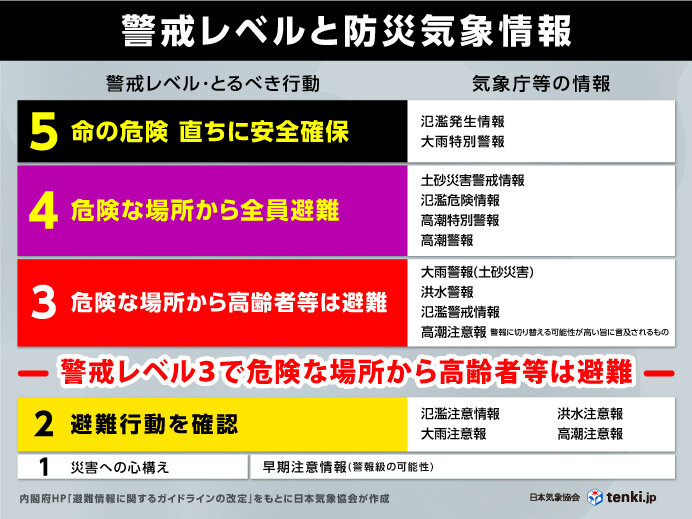

各警戒レベルにおける取るべき行動は以下の通りです。

■警戒レベル1:災害への心構えをする

この時点で災害が発生する危険性は低いですが、最新の気象情報を確認するなど、災害への心構えをしておきましょう。

■警戒レベル2:避難に備えて避難行動を確認する

災害が発生するおそれがあるとして、各種注意報が発表されます。この段階で、ハザードマップで避難場所や避難経路を確認するなど、避難に備える行動をしましょう。

■警戒レベル3:高齢者は避難を開始する

警報が発表され、自治体から避難準備・高齢者等避難開始の情報が出されます。この段階で、高齢者や避難に時間を要する人は避難を開始し、その他の人もいつでも避難できるように準備しましょう。

■警戒レベル4:すぐに避難行動をとり、避難を完了する

土砂災害警戒情報や氾濫危険情報などの発表に伴い、市町村から避難指示(緊急)が出されます。対象地域の方は全員速やかに避難してください。

■警戒レベル5:命を守るための最善の行動をする

特別警報や氾濫発生情報などが発表され、市町村から災害発生情報が出されます。すでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高い状況のため、無理に避難所へ向かわず、すぐに命を守るための最善の行動をとってください。

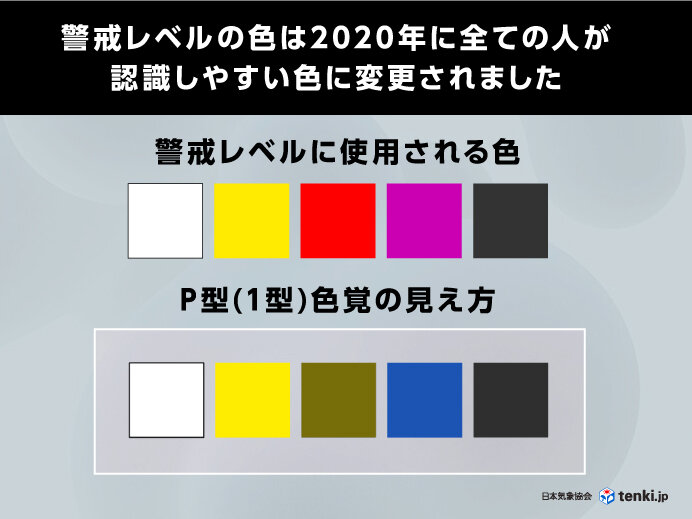

警戒レベルの配色は多様な色覚に対応

これらの問題を解消し、5段階の警戒レベルの違いが共通して全ての人にわかりやすく伝わるために、2020年からそれぞれの配色が統一されました。また、これらの色は様々な色覚の人にもきちんと識別できるような色が採用されています。

同時に、警戒レベル4で取るべき行動を示すキーワードを以前までは「全員避難」としていましたが、災害のリスクが無い場所にいる人まで避難が必要だという誤解が生じたとして、「危険な場所から全員避難」という言葉を使用するようになりました。

防災情報は命に関わる情報です。私たち自身も、これらの情報を活用して自分の命を守ることができるよう、情報の意味をきちんと理解することを心がけていきましょう。

この記事は日本気象協会とYahoo!ニュースによる共同企画記事です。

Yahoo!ニュースが実施したアンケート調査を活用しています。

アンケートは2月1日に、全国のYahoo!JAPANユーザーを対象に行い、1000人から有効回答を得ました。